「彩夏、そろそろ起きなさい」

パチ、と開いたまぶたの先に広がるのは、月明かりでほんのうっすらと白む窓ガラス。

夢うつつのまま横たわっていると、トラックだろうか、ガタガタと音を鳴らして通る車のヘッドライトが部屋をかすめていった。

すぐに戻った暗闇の中、耳の奥に微かに残る余韻を追うように、静かに目を閉じる。

このまま寝れば、久しぶりにお母さんが出てくる夢を見られるような気がした。

【オーディオブック】

大したことじゃない

私は『居酒屋の子ども』として育った。

父が脱サラして店を開いたのは、まだ私が生まれて間もない頃。

踏みしめるたびに床が軋む古びた家には、いつも顔も知らない誰かの気配が溢れていた。

「お父さんはね、とっても料理が上手なの」

「今はちょっと太っちゃったけど、昔は運動もよくできる人でね」

「お店始める前は、お夕飯もお父さんが作ってくれてたのよ」

階下から響いてくる喧騒を聞きながら二人で囲む夕食の席で、まだ物心ついたばかりの私に、母はよく父の話をした。

父はいつも昼前の仕込みから閉店まで店に入り浸っていたので、家の中で顔を合わせる機会は多くて週に二回ほど。

同じ家で寝起きしているのに、もはや『居ないことが当たり前』と捉えていた幼い娘と夫との関係を、母なりに気にかけていたのかもしれない。

両親はちょうど十歳離れた年の差夫婦だったが、そんな年齢差を感じさせないしっかり者の母と、体格の良さと裏腹に穏やかな性格の父は、近所ではよく知られたオシドリ夫婦だったらしい。

ふたりがケンカしているのを見た記憶はないから、たしかに仲は良い方だったのだと思う。

今思えば、生まれたばかりの赤子を差し置いて夢を追う父に思うことはたくさんあっただろうに、母の口から父の愚痴を聞くことはただの一度もなかった。

父の話をする母は、いつも幸せそうな顔をしていた。

私の知らない父の顔をたくさん知っている母のことを、子どもながらに少し羨ましく思ったりもした。

◇

私が十歳の誕生日を迎えたのを機に、母も父と一緒に店に出るようになった。

それまで父ひとりでなんとか回していた店は、母の働きぶりのおかげで一層賑わいが増した。

それからは、学校が終わると開店を間近に控えて忙しなく準備をしている両親に顔を見せてから自宅に――つまり店の二階だ――帰るのが習慣になった。

「ただいまー、今日の晩ごはんなに?」

「オムライスにしたよ」

「やったあ!楽しみー」

母が作り置きしてくれる夕飯は、店で出す料理の材料の残りを使ったものが多かった。

言ってしまえばまかないのようなものだ。

当然オムライスも、中身が炒飯の居酒屋仕様で――世の中のスタンダードがチキンライスだという事実には未だに納得がいかない――友達と交換するプロフィールシートの好物欄に必ず書くほどの大好物だった。

部屋にひとりこもって宿題を終わらせたあとは、レンジで温めた夕飯をかきこみながら時計代わりにテレビを眺めて過ごした。

話し相手がいなくなってしまった食卓も、その後の楽しみを思えば寂しくはない。

画面の端に浮く時計は、秒針が見えない分余計に進みが遅く感じた。

早く早くともどかしく思いながら、目当ての時刻になると同時に階段を軋ませながら賑やかな音が響く階下へ駆け足で降りていく。

私にとっては、どんなバラエティ番組よりも、当時の女子がこぞってハマっていたシール集めよりも、何より好きな心高鳴る時間だった。

厨房近くの隅の方に『彩夏専用』として据え付けられた小さなイスに陣取り、店中の人間にくまなく目を注いでいく。

自分以外の子どもが姿を見せることはほとんどない、学校とは全く雰囲気の違う場所。

顔を赤らめ、大きな声ではしゃぎ、ときには盛大にグラスや皿をひっくり返し、まるで子ども返りしたような様子を恥ずかしげもなくさらす大人たち。

『外では襟首正して真面目な顔をしている大人たちが、本当は全然ちゃんとなんてしていない』ということを、私だけは知っている。

私は他の子どもたちが知り得ないことを……『【人前ではきちんとする魔法】が解けた、大人たちの本当の姿を知っている』という優越感のような、世界の裏側をこっそり盗み見しているような、不思議な高揚を感じられるひとときだった。

そして何より、そんな『大人だけのひみつ』に満ちた異世界のような空間を取り仕切る両親を、この世で一番かっこいい大人だと信じて疑わなかった。

次々と入ってくるオーダーを、微笑みながらあざやかな手捌きで滞りなくこなす父の横顔。

家の中で私に見せるそれとはどことなく違う笑顔を振りまきながら、頭の後ろに目がついているのかのように店中を飛び回る母の、よく通る声。

間違いなく、今ここにいるどの大人よりも『ちゃんとしている』のが私の両親だ、という誇りで小さな胸は満たされていた。

店にいることを許されていたのは、開店直後の慌ただしさが落ち着いた十九時から二十一時までの、たった二時間。

いよいよ客の酔いが深まる時間帯には、二階に引き上げるのが約束だった。

――お店の二時間も、学校の二時間と同じくらい長ければいいのに。明日になったら急に背が伸びて、夜遅くまで起きていられる『大人』になってればいいのに。

毎日毎日叶いもしない願い事を大真面目に天に祈りながら、酒飲み特有の大げさな喋り声や、キンキンと鳴るグラスの音を子守唄代わりに眠りについた。

「彩夏、そろそろ起きなさい。学校遅れるわよ」

「…………んぅ……」

店でお客の注文を捌くのと同じくらいキビキビとした動きで、まだ半分夢の中にいる私に声をかけながら布団を剥ぎ取り、さっそうと去っていくまでがワンセット。

母は、毎日夜遅くまで働いているとは思えないほど早起きが得意な人だった。

寝ぼけ眼を擦りながら起きてくると、店に出る前と変わらない一汁三菜の立派な朝食が必ず出来上がっていた。

子どもながらに、自分にはとても真似できないとおじけづくほどの働き者だった。

中学校に上がるころには、将来の夢に自然と『父の店で働く』という選択肢が自分の中にあった。

毎日忙しく立ち働く両親と一緒になって、店をもっと盛り上げていくのが夢だった。

母ほどの働きはまだできないにしても、毎日見ているのだからオーダーくらいは今日からでも取れるはずだ。

「そんなことより、宿題は終わったか?」

「友だちと一緒に遊ぶ方がもっと楽しいぞ」

「子どものうちは遊ぶのも『仕事』のうちだ」

意気込んで店の手伝いをしてみたいと申し出るたび、父はのらりくらりとかわすようにそんなことばかり言った。

母はそんなやり取りを静かに笑って見ていた。

何度も適当にあしらわれるうちに、少しずつ、父との間にあった見えない壁がどんどん厚くなっていくような気がした。

母と二人で育ててきた大事な店に、大人だけの特別な空間に、まだまだ未熟な子どもを立ち入らせたくないのかもしれない、と思うようになった。

◇

中学校の卒業式を間近に控えたある日、母が亡くなった。交通事故だった。

あまりに突然のことだったからか、死に顔が眠っているようにしか見えなかったからか。

現実味がなさすぎて、しばらくは夢でも見ているような感覚しかなかった。

あの頃のことは、良くも悪くもあまり憶えていない。

お葬式が終わった夜、悲しんで泣くでも、相手方の運転手への恨みつらみを呟くでもなく、遺影と向き合いながらただ静かに弔い酒をあおっていた父の丸い背中だけが、今でも鮮明に焼き付いている。

母が亡くなった後も、私の生活は大して変わりなかった。

母がいない現実を直視する勇気がなくて、店に降りていくことがなくなった、というだけ。

それまで母が作っていた食事を、父が作ってくれるようになった――母が言っていたとおり、父の料理はとても美味しかった。炒飯がベチャベチャしていなくて、卵がふんわりとろとろのオムライスは、母のそれより数段上だった。そのことが、何故だかどうしようもなく寂しかった――だけだ。

家族とゆっくり一緒に過ごす時間がないのも、夕飯を一人で食べるのも、今に始まったことじゃない。

ただ、母がどこにもいないだけ。いつまで経っても帰ってこないだけ。それだけだった。

◇

店の代わりにゲーセンやカラオケに入り浸るようになり、片親を亡くした以外はありきたりで普通の高校生として過ごしていた平穏な日々は、ある日突然終わりを迎えた。

高二になって少ししたタイミングで、ちょっとした『いじめのようなもの』が始まったのだ。

きっかけは、今でもよくわからない。

ある日いつもどおり学校に行ったら、仲の良かった友人たち――そう思い込んでいた――に、顔も合わせてもらえなくなっていた。

元友人たちから始まったその『ちょっとした嫌がらせ』は、気づけば徐々にクラス全体に広まっていた。

暴力を受けるでも、カツアゲされるでも、聞こえるように悪口を言われるでもなく、ただひたすら『いないもの』として扱われる日々。

ただそれだけのことが、どうしようもなく辛い毎日だった。

定休日の夜は、父と顔を合わせてゆっくり話ができる貴重な時間だった。

学校から帰って、いつもは人気のない居間に電気が付いているのを見ると、言いようのない安堵が胸に広がったのをよく憶えている。

『誰かと一緒に食事ができる』というのも、密かな楽しみのうちだった。

「ただいま」

「おー、おかえり」

たったそれだけのやり取りでも、私と話をしてくれる人がこの世にいるというだけで救われる思いだった。

「――あのね、お父さん」

できたての夕食に箸を付けるより先に、制服のスカートの裾を握りしめながら、学校に行くのが辛いと、その日初めて打ち明けた。

もうあの子たちにも、一緒になってシカトに加担している他のクラスメイトたちにも、会いたくない。見られたくない。居なくなりたい。もう限界。

そんな心の叫びを押さえつけながら、あまり大げさに言って余計な心配をかけないようにと、努めて冷静に、ただ辛いのだとだけ言った。

きょとん、と間の抜けた父の顔。

「まあ、毎日行ってればそんな日もあるだろう」

一呼吸置き「大したことじゃないさ」と付け足して、黙々と食事を続ける父を黙って見ていることしかできなかった。

――あの沈黙の間に、何を考えていたんだろう。どういうつもりで「大したことじゃない」なんて言ったんだろう。

学校にいるときと同じ、冷たい血が体中を流れる感覚に打ちひしがれた。

心配するどころか、会話のキャッチボールすら成立しないなんて。

具体的に何が辛いのか、言わなかった自分も悪かったと思う。

『ただのシカト』であって『いじめ』じゃない、私はいじめられてるわけじゃない、という意地もあった。それでも。

何かあったかと聞くでもなく、無理して行かなくていいよと言うでもなく、こんなことに負けるなと励ますでもなく。

ただひと言、何でもないことのようにそう返されたのが、学校での居づらさより一層堪えた。

その日を境に、私は父をあからさまに避けるようになった。

ただいますら言わなくなった私は、ひと言も喋らず終わる日がさらに増えた。

父は、そんな私に声をかけることすらしなかった。

この頃にはもう、階下から響いてくる笑い声は、感じる孤独を深めるだけのものに成り下がってしまっていた。

◇

誰からも見えない透明人間になってしまったような疎外感を、唯一解消できるものがあった。

テスト終わりの順位発表だ。

学年・クラス別に上位十名の名前が貼り出されるもので、生徒や教員の多くが目を留めざるを得ない目立つ場所に掲示されていた。

もともと勉強はそんなに得意な方ではない。たまたま複数科目で『ヤマ』が当たって、初めてクラス順位のギリギリに滑り込んだときに気づいたのだ。

この方法なら、誰からも相手にされなくても、私は確かにこの学校に……この世界に存在していると主張できる、と。

偶然知り得た『武器』を、私は最大限活かすことにした。

母が亡くなった後も漠然と残っていた『店で働く』という夢をきっぱり捨て、成績を上げるため――ひいては、私への扱いを見て見ぬ振りしている教員たちも、諸手を挙げて称賛するであろう有名大学へ進学するため――毎日何時間も机に向かうようになった。

それまで居間に置いてあった母の写真を部屋に持ち出し、帰宅後の時間は寝る間も惜しんで勉強に費やした。

自分の頭の悪さに髪を掻きむしりたくなったときも、最高順位を更新できたときも、母の笑顔と幸せだった頃の思い出だけはいつも変わらずそばにあった。

定休日の夜は、父と顔を合わせないためにあえて部屋にこもって一人で食べた。

そこまでしても、やっぱり父は何も言わなかった。

『私は父に必要とされていないし、愛されてもいないのだ』という気持ちは、確信に変わりつつあった。

母の代わりにアルバイトを入れるようになった店は、以前と変わらず繁盛し続けていた。

結局のところ、店が安泰なら母がいる必要すらなかったということなのだろう。

ただ血のつながった娘だから、この家に置いてくれているだけで。

父にとっては、私だけでなく母すらも『いてもいなくても変わりない存在』だったのだと思わずにはいられなかった。

夜寝るときは、枕元にも母の写真を忍ばせていた。

そのおかげか、この頃は夢の中によく母が出てきてくれていた。

夢の中の母は、写真と同じようにいつも笑顔でいてくれた。

――明日なんて来なければいいのに。ずっとずっと、幸せな夢の中にいられればいいのに。私が寝ている間に、夜が明ける前に、この世界が終わってしまえばいいのに。

この歳になっても直らなかった妄想癖は、子どもの頃の純粋な祈りとは違う暗い気持ちが混じるようになっていた。

◇

プライベートの全てを捧げ、万全の体制で挑んだ受験本番。

センターの結果も、二次試験の手応えも、決して悪くはなかった。

合格発表の前日は、やっと念願を果たすことができるという興奮であまり寝付けなかったほどだ。

そうして、今やネットでも結果が見られるというのに、希望に胸を膨らませて意気揚々とここまでやってきたのだ。

それなのに、合格者の中に私の番号はなかった。

ぐにゃぐにゃの粘土になってしまったかのようにぐらつく足が崩れ折れないように気を張るのが精一杯だった。

――なんで。どうして。私の何が悪かったの。あんなに頑張ったのに。あいつらを見返してやるはずだったのに。どうして。どうして。

絶望に染まった頭の中で答えの出ない問を延々と繰り返すうち、気づけば店の軒先まで帰ってきていた。

どこをどう通ってきたのか、辺りはすっかり夕焼けに染まっている。そろそろ開店を待ちわびるコアな常連客が並びだす頃合いだ。

ボロボロとこぼれ続ける涙を拭う余裕もなく中に入ると、テーブルを拭き上げていた父と視線が交わった。

こうして面と向かい合うのはいつぶりだろう。

私の様子に目を丸くして固まる父に何も言えずに立ち尽くしていると、しばらくして「おかえり、」と遠慮がちに声をかけられた。

「落ちたのか」

思いやりの欠片もない直球な言葉に、小さく頷くのがやっとだった。

そうか、と小さく呟いた父は、その後に続ける言葉を探すかのようにキョロキョロと目を泳がせていた。

――別に、無理に慰めようなんてしなくていいよ。どうせ何も変わらないんだから。

そのまま父を置いて二階に上がろうとすると、上ずった声で引き止められた。

「す、滑り止めは、受かってたんだろ」

「…………うん」

言ってなかったのになんで知ってるんだろう。

「なら、その。別にいいんじゃないのか」

思わず目を見開きながら振り向くと、父は半笑いを浮かべながらこう続けた。

「一番行きたいところに行けるやつなんて、ほんの一握りなんだから」

「大学なんて入っちまえばどこも似たようなもんだよ」

「受験に失敗するくらい――大したことじゃないさ」

最後のひと言が耳に入った瞬間、体が弾けたように一足飛びで階段を駆け上がり、ドアを突き破る勢いで部屋の中に転がり込んだ。

座り込んでわなわなと震える体を両腕で押さえつけている間に、一度は止まっていた涙が再び溢れ出してくる。

また言った。また言った。

大したことないって?私がどんな思いでこの受験に賭けていたかも知らないで。どんな思いでこの二年を過ごしていたかも知らないで。何も知らないくせに。本当は私がどうなろうがどうでもいいと思ってるくせに。

――ああ、そうね。どうでもいいと思っているから「大したことない」んだ。そういうことか。やっぱ私バカだね、今日まで気づかないなんて。

激しく燃え上がっていた怒りや悲しみがスンと冷えていくのと同時に、涙も止まってしまった。

普通ならここで死にたい気持ちのひとつも湧いてくるものだが、人間不思議なもので、負の感情というのはときに人生のアクセルにもなり得る。

修学旅行で使った大きめリュックを引っ張り出してくると、無心で身の回りのものを詰め込んだ。

夕飯も食べずに布団をかぶったものの、ほとんど寝付けないまま起きだした午前四時。

店の片付けを終えた父は、今ごろ深い夢の中だ。

なけなしの現金が入った財布と携帯を握りしめ、深く息を吐いてから一歩を踏み出した。

目的の電車の始発には、ゆっくり歩いていっても間に合うだろう。

徐々に白んでいく空に、少しだけ希望の色が見えた気がした。

幸せを呼ぶパンケーキ

『――本日はご乗車ありがとうございました。次は終点、調留、調留です』

鈍行列車を乗り継いで数時間、ようやく目的地に着こうとしていた。

リュックにしまい込んでいた母の写真を手に取り、しばらく見つめながら在りし日の会話に思いを馳せた。

『お母さんは、お父さんと結婚する前どうしてたの?』

かつて、父の話ばかりしていた母に何の気無しに尋ねたことがあった。

ほとんど他人のような生活を送っている父の話より、毎日一緒にいる母のエピソードをもっと聞きたいという思いもあったと思う。

面食らったようにしばらく黙り込んでいた母が、ポツポツと取り留めもなく――台本があるかのように流暢だった父の話とは打って変わって――口にした話は、父に関するどの話よりも脳裏に深く刻まれていた。

その中で、独身時代に働いていた場所として繰り返し出てきた『調留』という地名。

それだけを頼りにここまでやってきたのだ。

ここに来て何が変わるのか、そもそも何かを変えられるのか、それすらもよくわからない。

それでも、ここには私が求めている『何か』がきっとある。

そう信じることで生きる気力を奮い立たせていた。

改札を抜けると、街はスーツ姿の人々で溢れていた。

その中でも目を引くのは、綺麗に整えられた格好でさっそうと歩く女性たち。

同じ『働く女』でも、汚れが目立たない黒 T シャツ姿で汗を流しながら接客していた母とは全く様相が違う。

若い頃は、母もああしてスーツを着たりしたのだろうか。

ああ、もっと詳しく仕事の話を聞いておくんだったな。

ぐう、と鳴る腹の虫に現実へ引き戻された。

時刻は正午を少し回った頃合いで、ちょうどビジネスマンたちのランチタイムに重なる時間帯だった。

財布の中にわずかに残った小銭を数えて、さっそく立ち塞がった難題に溜息をつく。

さて、これからどうしよう。

手持ちの現金は電車賃でほぼ使い果たしてしまった。

食事は多少抜いてもなんとかなるとして、宿を借りるにもお金がいる。

「……まずは、仕事と、寝るところだね」

もう二度と、私を必要としないあの街に、あの家に戻ることはない。

私はここで、私のことを誰も知らないこの街で、新しい人生を生きていくんだ。

ふと思い立ち、携帯に眠っていた父と自宅の電話番号の着信拒否設定を済ませた。

何かあったときのためにと高校入学時に持たされた携帯だったが、結局これで父と連絡を取り合うことはなかった。

この番号の羅列を見ることも、もうないだろう。

――どうせ心配なんてしやしないだろうけど、万が一寝てるときにかかってきたらウザいもんね。

『こうしておけば、本当に何の連絡もなかったときに傷つかなくても済む』と、当時の私はどこまで自覚していただろう。

忙しなく駅を出入りする人々につられるように、目の前の通りに向かって歩き出した。

これだけ賑やかな街なら、どこかしらに働き口が見つかるだろう。

まずは今日の宿代を稼ぐところからだ。

――これまでだって、ほとんどひとりで生きてきたようなものだし。なんとかなるよ。きっとね。

◇

『アルバイト募集』の張り紙が出ている店のドアを片っ端から開けていったものの、履歴書のひとつも持たずアポ無しでやってきた高校生を――四月になるまではまだ『無職の十八歳』ではなくれっきとした『学生』だ――受け入れてくれるところはなかなか見つからなかった。

最初の何軒かは上手いこと誤魔化すという考えがなく、バカ正直に「家出をしたので働くところを探しています」と言ったせいで危うく警察を呼ばれるところだった。

――もっと頭を使わないとだめか。まずは履歴書とボールペン?住所はどうしよう。正直に書いたら根掘り葉掘り聞かれて結局家出の話になっちゃうよね。

眉根を寄せながら悶々としているうちに、街に落ちる陰は少しずつ長くなっていく。

ほんのり橙色に染まり始めた雲に根拠のない自信が吸われていくようで、さらに焦りが募っていった。

それでもめげずに歩き続けたものの、何の成果も得られずじまい。

闇雲に進むうちに、気づけば人通りも車通りもずいぶん少ない道に来てしまっていた。

このまま行ったところで、雇ってくれる店が見つかることはなさそうだ。

駅まで戻ればひとまず雨風はしのげるだろうと、記憶を頼りに来た道をトボトボと辿る。

ようやく駅前通りに戻る頃には、とっくに日は落ちきってしまっていた。

それでも昼と大差ないほど明るく照らされた街は、未だ多くの人で賑わっていた。

ライトアップされて昼間より目につくようになった居酒屋の看板に眉をひそめながらも、そこかしこから漂ってくる料理の香りにいよいよけたたましく腹の虫が騒ぎ出す。

――居酒屋は、やめとこうと思ってたんだけど。

背に腹は代えられない。

それに、初めての『仕事』は、勝手がわかる業種の方が何かと都合がいい。

仕事終わりと思しきサラリーマンたちの後を追って一本脇道に入っていくと、大小様々な飲み屋が軒を連ねていた。

「……とりあえず今はしょーがない。次のことは、お金が貯まってから考えようね」

自分を納得させるように呟いてから、張り紙のある店を探して再び歩き出した。

◇◇

「彩夏ちゃーん、こっち生三つー!」

「はぁーい」

今日はいつもよりペース早いな、と内心思いながら、ジョッキを抱えて常連たちの元まで小走りで向かう。

いわゆる『華金』だけあって、いつも以上に店は賑わっていた。

「はい、生三つお待ちどーさま!」

「お、相変わらず仕事早いね~」

「愛想よし、器量よし!その上働きモンときた。男が放っとかねえよなあ。彼氏のひとりやふたりいるんでしょお?」

「ハハッ、もー何言ってんの吉田さん!」

「うちの娘に爪の垢煎じて飲ましてやりたいわ」

「本当にな~。うちのなんかバイトもしねーで、毎日毎日スマホばっかイジっててよ~」

酔っ払いの愚痴に真面目に相槌を打っていたらきりがない。

グダグダとくだを巻くのを失礼にならない程度に軽くあしらって、次の仕事を片付けるためにその場を離れた。

結局のところ、あの日はどこの居酒屋にも相手にされないまま終わってしまった。

よくよく考えれば、すでに客が入り始めている忙しい時間に得体のしれない子どもの相手をする店なんて、あるはずがなかったのだが。

空腹と寒さでもうろうとする頭で『野宿するならせめて床に敷くダンボールか何かを手に入れよう』と考えて、裏口にこっそり忍び込んだのがこの店だった。

物音に気づいて出てきた店の女主人に見つかったときは補導されるのも覚悟したが、ただ事でない様子に気づいたのか、ありがたいことにそのまま店の中に招き入れてくれたのだ。

賑わう周りの店とは一転して、暗く照明の落ちた店内に客の姿はなかった。

後でわかったことだが、この日は定休日で雑務を片付けるために店にいたそうだ。

あと数分で店を出るところだったというから、このときこの店で拾ってもらえたのは奇跡と言っていいだろう。

簡単なもんで悪いねえ、と言いながらパパっと作った食事を出してくれた彼女――和子さんは、礼もそこそこにかぶりつく私を黙って見つめていた。

「行くとこないなら、うちに泊まってくかい?」

見ず知らずの娘に声をかけ、食事を出し、事情も聞かずに寝床まで提供してくれる優しさが、飢えきった体と心に染み渡って思わず涙がこぼれた。

それ以来、和子さんがひとりで切り盛りしていたこの店に住み込みで働くようになった。

家出をしてから早二年。

実家を彷彿とさせるこじんまりした店の中で、私はかつて心底憧れた『居酒屋で働く大人』になっていた。

◇

「今日も行くのかい?あんまり無理するんじゃないよ」

「うん、大丈夫。行ってきます」

従業員と雇用主と言うより、娘と母――年の頃を考えれば祖母と言うべきかもしれないが、そんなことは口が裂けても言えない――のような距離感で見守ってくれる和子さんへの感謝は絶えない。

母に見送られて学校に行く朝のことを思い出しながら、人工の灯りがポツポツ灯る夕焼けの街に足を踏み出した。

店の定休日は週二日だが、そのときは他所の店でバイトをしていた。

店からもらっている給料が生活に困るほど少ないなんてことはなく、ただ単純に『誰かに必要とされている』と思える時間に少しでも長く身を置いておきたかったのだ。

臨時休業などで何もせずにいる日は、どうしても『自分がこの世から消えてなくなってしまう』ような感覚に襲われて身も心も休まらなかった。

いつか体を壊すかもしれないと思いつつ、どうしても毎日働き続ける生活がやめられずにいた。

どうせなら居酒屋以外の仕事も色々経験しておこうと複数の店を転々としたが、しばらくしてようやく落ち着いたのが二駅離れたところにある『夜カフェ』だった。

夜カフェとは、要するに夜遅くまで営業しているカフェのことだ。

適度に明るさをおさえた店内は、アンティーク調の家具やインテリアも相まって心落ち着く空間に仕立て上げられている。

深夜になると酒類を注文する客も増えてくるが、それが目当てで来る客はいないからか、居酒屋のように騒々しくなることはほとんどない。

提供している料理やスイーツがいわゆる SNS 映えを大いに狙っていることもあって、日夜問わず女子のグループやカップルで賑わっていた。

そんな中、ひと際目を引く常連客がひとり。

平日も土日祝日も問わずほぼ毎日、二十一時を過ぎてからスーツ姿で来店し、クリームたっぷりのパンケーキとスパークリングワインを注文する若い男性客は、他のスタッフの間でも『パンケーキの人』で通用するほどの異彩を放っていた。

細身なスーツの下でも若干余裕があるように見える体は、痩せているというより、やつれているという方が正しい。

もし街ですれ違っても、毎夜カフェに通うほどの甘い物好きとは誰も思わないだろう。

生真面目を絵に描いたような硬い表情が、パンケーキを頬張っている間だけ、ほんの少し緩むのをこっそり盗み見るのが楽しみだった。

一般的なサラリーマンの働き方については人より疎い方だと思うが、彼が毎日仕事帰りにこの店に来ているのだとしたら、勤め先は『ブラック企業』と呼ばれるそれに限りなく近いのだろう。

彼の存在に気づいてから半年ほど経つが、ここ数週間で来店時間が少しずつ遅くなってきていることも気になっていた。

◇

その日の彼は、ラストオーダー間際にいつものスーツ姿でやってきた。

ここ一ヶ月ほど全く姿を見せていないとスタッフたちが噂しているのを聞いて、事故にでも遭ったんじゃないかと勝手に心配していたので、無事な姿を見られてホッとしたものだ。

「いらっしゃいませ。ご注文はいつものでよろしいですか?」

「……はい」

来店から席に案内するまでの流れは、いたっていつも通り。

眉間に少しシワが寄っているのも、返事の声が小さいのも、いつものことだ。

でも、なんとなく、何かが違う。ような気がする。

何が、と聞かれても答えようがないけれど。

そのとき感じた違和感の正体が気になって、チラチラと遠目に様子をうかがっていた。

他のスタッフの手で運ばれていくパンケーキは、これまたいつも通りの完璧な仕上がり。

ふわんと皿の上で揺れる柔らかく分厚い生地にはたっぷりのチーズが入っていて、テレビの取材を受けたこともあるほどの人気商品だ。

そして彼も、いつも通りナイフとフォークを手に取って――何を思ったのか、じっとパンケーキを見つめたまま固まってしまった。

どこか思いつめたような表情が気になって、気づいたときには近くに駆け寄っていた。

「あの、お客様。何かお困りですか」

「……え?あ、いえ」

声をかけるとハッと我に返ったように顔を上げたが、暗い顔のままパンケーキに口をつけようとしない。

近くで確認しても、パンケーキに何か異常があるようには見えなかった。

いつも以上に青白く見える顔色から察するに、きっと彼自身に『何か』があったのだろう。

「……最近、ちょっと、いろいろあって」

その場を離れる気にもなれず突っ立っていると、彼は独り言でも呟くようにポツリポツリと口を開き始めた。

近くに他の客がいないのを良いことに、そのまま話に聞き入ることにする。

取り留めもなく紡がれた言葉をつなぎ合わせてみると、彼が抱えている悩みは主に三つだ。

もともと人手が足りていないのに、ここのところ退職者が相次いでいて身の危険を感じるほど疲れきっているということ。

辞めようにも、転職活動がなかなかうまくいっていないということ。

そして……もし今仕事をなくしたら、頼れる家族や友人は誰もいないということ。

「ここのパンケーキを食べるのが、唯一のストレス発散だったんですけど。なんかもう、最近はそれだけじゃどうにもならないくらい、辛くて」

「たくさん働かされるわりに給料はそんなによくないんで、貯金もほとんどないし」

「毎日毎日仕事ばかりで、数少ない友だちとも疎遠になっていて。頼ろうにも、何をどう助けてほしいと言えばいいのか、自分でもよく分からないんです」

「せめて次が決まるまではと思ってたんですが、今日も『お祈り』メールが届いて。心折れちゃって」

彼が瞳にうっすら涙を浮かべているのに気づき、つられて鼻の奥が痛くなった。

この人は、私なんかよりもっと過酷な道を通って来ている。

そして、名前も知らない店員にこんな赤裸々な話をしたくなるほど、ギリギリのところまで追い詰められてしまっているのだ。

「何もかも投げ捨てて、ここから……ここじゃない『どこか』に逃げ出してしまいたいなって。そんなことばかり考えてしまうんです」

言外に『そんなことはできっこない』と諦めたように悲しく笑うのを見て、胸が締めつけられた。

この人は、きっとあの日の私と同じだ。

息が詰まるような地獄から逃げ出したいと願うことを、願った自分の心を、否定してほしくない。

だって、私は今日の今日まで、全てを捨てて今ここにいることを、一度だって後悔しなかったのだから。

「……私も、同じです」

「え?」

「逃げてもいいんです。投げ出してもいいんです。案外、なんとかなりますから」

「……なんとか、なりますか」

「なります。だから、だから」

続く言葉が見つからなくて、口をつぐむ。

きっと、かける言葉を間違えたら、余計に苦しめることになってしまう。

ただ愚痴を聞いてほしかっただけで、慰めも励ましも求めていないかもしれない。

それでも、あのときの『私』だったら。

「だから、またうちのパンケーキ、食べに来てください。待ってますから」

誰かが気にかけてくれていると思うだけで、きっと救われたと思うから。

◇

閉店間際の雑務に追われているうちに、いつの間にか彼は姿を消していた。

あれから早三ヶ月。あの日以来、彼の姿を見たスタッフはいない。

彼はちゃんと『逃げる』ことができたから、来なくなったのだろうか。

それとも、かける言葉を間違えてしまっただろうか。

悶々とするあまり、居酒屋でも夜カフェでもミスを連発する日々。

必要とされるどころか迷惑をかけっぱなしになっている状況に、二年かけて作り上げた『自分の居場所』が崩れていくような焦燥感が募っていった。

――考えてどうにかなるわけじゃないんだから。もう、あの人のことは、いったん忘れよう。

出入り口のベルがカランと鳴る。

時刻はまだ、十八時を少し回ったところ。

忙しいディナータイムはまだまだこれからだ。

集中、集中。今日こそミスしないで終われますように。

「いらっしゃいま、せ――」

ずっとその顔を見たくて気をもんでいたはずなのに、一瞬そうとは気づかなかった。

初めて見る私服姿。それも、こんなに早い時間に。

やつれ具合に拍車をかけていたボサボサの黒髪も、散髪して幾分すっきりして見える。

「こんばんは。いつもので、お願いします」

「――あ、はい!お席ご案内します!」

深く刻まれた眉間のシワはどこへやら、まるで別人のように愛想よく微笑む彼に内心どぎまぎしながら、何もない風を装って接客を続けた。

『ずっと待っていました』

『今までどうしてたんですか』

『今日はスーツじゃないんですね』

『なんか雰囲気変わりました?』

席に案内するまでの間に口から飛び出しそうになる言葉を必死に飲み込みながら、自分でも不思議なくらい浮かれていた。

やっと胸のつかえが取れた、という安心感だけではない、長らく活動休止していた推しバンドの復帰宣言を聞いたときのような胸の高鳴りだった。

「今日は、ずいぶん賑わっているんですね」

お冷を渡すタイミングで、向こうから話を振ってきた。

本当なら雑談なんてしている場合ではないが、この貴重な機会を無駄にしたくない。

今日を逃したら、また何日も会えなくなってしまうかもしれないんだから。

「ちょうどディナータイムなので、一日の中でも一番のかきいれ時ですね。今ぐらいだと、学生さんも結構いらっしゃいますし」

「ああ、そうか。どうりで」

周りの客を順繰りに眺めて納得したように呟く顔は、憑き物が落ちたように晴れやかだった。

「……あの、そのー。それで、『どう』なりました?」

我慢しきれずに聞いてみると、照れたような笑顔が返ってきた。

「ああ、はい。辞めちゃいました」

「えっ!?」

あんなに悩んでいたはずのことをあっけらかんと言われて、思わず声が出た。

自分で背中を押しておいてなんだが、貯金がないと言っていたのに大丈夫なのだろうか。

「養う家族もいないし、生きるだけならたしかになんとかなるよなって思いまして。近所の花屋でバイト始めたんです」

「お花屋さん、ですか?」

「男では珍しいかもしれないですけど、昔から花を育てたり眺めたりするのが好きなんです。これまでは自分で世話する余裕もなかったので、せっかくだから、これまで我慢してきたことを思いきりやってみたいと思って」

ニコニコと楽しそうに話すのを聞きながら、花屋の店先に立つ彼の姿を想像してみる。

他の店員と揃いのエプロンを付けて、花言葉や育て方について笑顔で語りながら接客する。

そうか。仕事を辞めて人が変わったのではなくて、こっちが彼の『本当の顔』だったのか。

これまで見慣れた無表情は彼の苦しみの深さを表していたのだと思うと胸が痛い。

「あのとき、あなたに話を聞いてもらえてよかった。もし迷惑でなければ、またお話しに来てもいいですか」

「も、もちろんです!私のシフトは日曜と火曜なので、そのとき来てください!」

目を丸くして固まる彼に、やってしまった、と少し後悔した。

嬉しい申し出に勢い余って具体的な曜日を指定してしまったが、きっとただの社交辞令だったのだろう。

『客と従業員』以上の人間関係の作り方が、未だによくわからない。

「分かりました。じゃあ、今度は日曜日に来ますね」

クスクスと笑いながら、それでもそう言ってくれたのが嬉しかった。

本当に来てくれるかは別として、元気そうでよかった。

あのとき、声をかけるのをやめなくてよかった。

日曜日がこんなに楽しみになるなんて、いつぶりだろう。

◇

それからというもの、彼は日曜日と火曜日に欠かさずやってくるようになった。

もしかしたら他の日にも来ているのかもしれないが、糖分で相殺すべきストレスの大元はなくなったわけだし、給料はさらに減っているはずなので、これまでのように毎日通ってはいないだろう。

忙しい時間にかぶらないよう気を使ってくれてたのか、時間帯はディナータイム終わり、かつてとほぼ同じ夜遅くだ。

げっそりと痩せこけていた細い体は、会うたびに少しずつふっくらとしていく。

適度に肉がついてきた顔に笑みが浮かんでいるのを見るたびに、なんとも言えないあたたかな気持ちで胸がいっぱいになった。

「あれ。谷口さん、その指どうしたんですか」

「あー、昨日料理運んでるときに、ちょっとやけどしちゃって」

「ああ……飲食店は大変ですね」

「もう慣れっこですよ。長谷川さんは、この間ハサミで切っちゃったところもう治りました?」

「ええ、おかげさまで。教えてもらった軟膏すごく良く効きましたよ」

「ほんとですか?良かったー。やけどにもよく効くんで愛用してるんです」

他のスタッフや客の目を盗むようにして雑談に興じたり、プライベートの近況報告をし合ったりしているうちに、自然とお互いを名前で呼び合うまでになっていた。

この頃には、彼の話を聞くより、自分のグチを聞いてもらうことの方が多くなっていたように思う。

笑い飛ばしてもらうつもりで話した小さな悩みにも、真剣に耳を傾けてくれるのが嬉しかった。

当時の感情や行動を否定されるのがこわくて、和子さんにもほとんど詳細を話せないでいた実家のことも、彼になら少しずつ打ち明けることができた。

「じゃあ、今の僕があるのは、谷口さんがこの街に来てくれたおかげなんですね」

そう言って笑う彼に、胸の奥で冷え固まっていたあの頃の悲しみや寂しさが溶かされていくようだった。

◇

「最近、毎日楽しそうだねえ」

彼の笑顔が見られるようになってからしばらくして、ある日唐突にニヤニヤ顔の和子さんに言われて冷や汗が出た。

心当たりはもちろんあるが、何か言いたげな含み笑いに嫌な予感しかしない。

浮かれすぎて何かしでかしただろうか。

ああ、そういえば昨日グラスを割った。小言のひとつでも飛んでくるかな。

「う、うん。まあ」

「男だね?」

予想外の方向から、しかもまるで現場を見ていたかのように言い切られて心臓が跳ねた。

これまで長谷川さんの話をしたことなんて一度もなかったのに。

「え、いや。あの人は別にそんなんじゃ」

「男なのは否定しないんだね」

「あ……いや、でも本当に」

「やっと『そういうこと』考える余裕が出てきたってことさね。安心したよ」

初めて出会ったあの日、私が食事を平らげるのを見届けたときと同じ笑顔でそう言われて、ハッと息を飲んだ。

この二年間、誰よりも近くで私を見守ってくれていた人なのに。

どれだけ心配をかけていたのか、そのときになるまで自覚しないままだった。

その日、この街にたどり着くまでの事情――家出をした理由と、その根本的な原因となった父との関係、いじめのこと、亡くした母との思い出話など――と、彼との出会いまでを、ようやくしっかりと和子さんに話すことができた。

家出をしてからもときどき夢に出てきてくれていた母は、その頃を境にパタッと現れなくなった。

◇

「長谷川さん、今度のお休みっていつですか」

「え?……っと、ちょうど明日ですね」

「何かご予定は?」

「いや、今のところ特には」

「じゃあ、一緒にご飯でもどうですか」

「えっ」

「行ってみたいお店があるんです!」

「ええっ」

目を白黒させる長谷川さんに、ゴリゴリと半ば強引にプライベートで会う約束を取り付けていく。

当然これまで店以外の場所で会ったことなどないのだから、戸惑うのも無理はない。

きっと彼にそんな気は全く無いだろうけど、和子さんに指摘されて気づいた本心にウソはつきたくなかった。

私は、彼に、恋をしている。

「ここから歩いて十分くらいのところに新しくできたお店なんですけど」

「あ、はい」

「デザートのチーズスフレがとっても美味しいらしくて」

「……チーズスフレ」

「ライバル店の調査も兼ねてるんで!うちのスイーツと比較した客観的な意見がほしいんです!」

「は、はい」

押しに弱くて人が良い性格につけ込む罪悪感はあったものの、向こうから誘ってくれるのを待つのは望み薄だろうから仕方ない。

自分の連絡先を書いたメモを押し付けるように渡してから、他の客のオーダーを取りに小走りで離れた。

その場で断り文句を言う隙きを奪ってしまいさえすれば、彼のことだからとりあえずは付き合ってくれるはずだ。

――緊張しすぎてちょっと早口だったかな。でもまあ、やるだけやった。

異性を食事に誘うなんてどうしたら良いかわからなくて、昨日はほとんど寝ないでこの流れを考えたのだ。

これまで居酒屋の仕事を休みたいなんて申し出たことはないが、和子さんなら快諾してくれるだろう。

コミュニケーション能力はともかく、行動力だけは昔からある。

これがどう転ぶかは、天に祈るしかない。

◇

「はぁ~……」

「どうしたの、谷口さん。体調悪い?」

「あ、いえ……」

「最近元気ないね。もしかして何かあった?私で良ければ相談乗るよ」

「えっと、大したことじゃないんです。すみません」

夜カフェの閉店後、片付け中にこらえきれずに大きなため息が出たところを先輩に見つかってしまった。

相談しようにも、私のせいで常連客がひとり減ったかもしれないなんて、言い出せるはずがない。

最後に彼と会ってから、もう一ヶ月近く経つ。

少し前まで待ちきれなくて仕方がなかった日曜と火曜の夜カフェバイトは、来ないとわかりきっている待ち人を待つだけの憂鬱なだけの時間になりつつあった。

【しばらく、お店に行けなくなると思います。お休みの日に会うのも、難しいです】

そんなメッセージが届いたのは、思い切って告白をしたその日の夜。

何度かデートを重ねて、きっと彼も私を好いてくれていると確信してからのことだっただけにショックは大きかった。

――恋人がダメでも、せめて今まで通りお店で会えたらよかったのにな。やっぱり、気まずいよね。

失敗する可能性については考えていても、それが『もう会えなくなる』ということにまで結びついていなかった。

こんなことになるとわかっていたら告白なんてしなかったのに、という後悔の念は尽きない。

告白直後、あの日以来久しぶりに見せた眉間のシワを思い出すたびに心が張り裂けそうになった。

「谷口さんがいる日はいろいろスムーズに回るからさ。辞めないでいてくれると助かるんだけどね」

胸の内を見透かされたような先輩の言葉が、初めて経験する失恋の傷に優しく染み渡った。

大丈夫。私を必要としてくれている人は、ちゃんといる。

ただそれが、彼ではなかっただけのことだ。

◇

「こんばんは。……お久しぶりです」

火曜日。ディナータイムがひと段落ついた二十一時半過ぎ。

最後に会ってからちょうど三ヶ月が経った日に、彼はかつてよく見たスーツ姿でやってきた。

喜びと、驚きと、戸惑いと、今日まで連絡のひとつも寄越さなかったことへの怒りが入り混じる。

仕事中なのも忘れて固まっていると、彼は「今日、ゆっくりお話できそうですか」と、頬をかきながら少し気まずそうに笑った。

「実は、転職したんです。今日が初出勤で、久しぶりにこんな格好してます」

席について早々、こちらが問いただすより先にニコニコとそう切り出され、最初に感じた喜びや怒りより戸惑いのほうが大きくなった。

いつもあんなに楽しそうにしていたのに、花屋のバイトが続けられない事情でもできたのだろうか。

「自分ひとりならバイトでも、と思っていたんですが。前にも話したけど、僕には頼れる身寄りがいないんですよ」

「ああ……はい」

「いざというとき、せめてお金の心配はしなくて済むほうがいいじゃないですか」

「そ、うですね……?」

「将来のことを考えても、やっぱり定職に就いていたほうが何かと都合が――」

「えっと……すみません。ちょっと、話の流れが見えないんですけど」

正式な『お断り』の挨拶でもされるのかと思っていたのに、なんだか予想とずいぶん違ってきた。

ライフプランをしっかり立てるのは良いこととして、それとこれとに何の関係があるのだろう。

たまらず話を遮るように口をはさむと、スッと笑顔が引いて真顔で見つめられた。

「谷口さんは、恋人にしたい人と結婚したい人は別っていうタイプですか?」

「ふぇっ!?」

唐突に出てきた『恋人』『結婚』というワードに、思わず甲高い声が出た。

慌てて口に手を当てたり、誰かに聞かれやしなかったかとキョロキョロ見回したりしている間も、彼は真剣な顔を崩さない。

この人は、一体何を言うつもり?

「いつまでかかるか、うまくいくかも分からない中で『待っててほしい』と言う勇気がなかったんです。案の定、三ヶ月もかかってしまいました」

「あ、あの。長谷川さん?」

「お返事遅くなってごめんなさい。僕と、結婚を前提に、お付き合いしていただけませんか」

もしまだ間に合うのなら、と付け足したときにどんな顔をしていたのかは、涙でかすんでよく見えなかった。

あのオムライスをもう一度

「だめ!みちゃだめ!」

「なんでよー?せっかく作ったんだから、ママにも見せて?」

「だめなの!ぜんぜんできてないの!」

「そんなことないよ。ちゃんとできてるよ」

「できてないのー!」

作ったばかりの折り紙の花をくしゃくしゃに握りしめて泣き始めた娘に、またか、と内心つぶやいて溜息をつく。

先月四歳になったばかりの娘、陽奈は誰に似たのか、些細なことでも思い通りにできないとすぐ泣いてしまう癇癪持ちだ。

ここのところ折り紙にハマっているようだが、握りつぶされることなく無事に完成する作品は数えるほどしかない。

一体何が気に入らないのか、満足げに見せてくるときとそうでないときのクオリティにはほとんど差がないように見える。

親のひいき目を抜きにしても、四歳にしては十分よくできていると思うのだけど。

「……ねえ陽奈、今日の晩ごはんオムライスでもいい?」

「……おむらいす?」

「そ。陽奈もママも大好きなやつ」

「おむらいす、たべる!おてつだいする!」

幸い陽奈は気持ちの切り替えは早い方だ。

別の話題で気をそらすことができれば、高確率で機嫌は治る。

鼻を垂らしながらもニコニコと笑顔が戻った顔にホッと胸をなでおろした。

「ママぁー。パパいつかえってくる?」

「そうねえ、今日は早く帰るって言ってたから、晩ごはん一緒に食べられるよ」

「ほんと?やったー!」

ぴょんぴょんと嬉しそうに跳ね回る娘が、実家の店の定休日を待ちわびていたかつての自分と重なった。

『家族みんなで一緒にご飯を食べる』という幸せを、この子にはしっかり味わわせてあげたい。

今こうしてその願いが叶う生活を送れているのは、決して『当たり前』ではないのだから。

◇

「ぜんぜんだめなのー!」

「そんなことないよ。ぜったいパパ喜ぶよ」

「ないないのー!」

「……そろそろパパ帰ってくるよ!陽奈が泣いてたらパパびっくりするかもよ?」

「いやあああ!」

「……じゃあ、もう一回さいしょからやる?ママも手伝うよ」

「やだああああ!できないのおおおお!」

今日は夫の誕生日。

いつも以上に激しく泣き叫ぶ娘を前に途方に暮れていた。

『パパの誕生日のお祝いに、大好物のパンケーキを折り紙で作る』と言い出したのは、他でもない陽奈だ。

ネットで調べたら四歳児でも簡単にできそうな作り方が見つかったので、これならさすがに大丈夫だろうと作り始めたのだが。

いつもより一段と激しい泣き方と長引きそうな雰囲気に、たまらず白目を剥いた。

「ただいまー……陽奈大丈夫?」

結婚から早七年。

かつての痩せた体がウソのようにぽっこり出たお腹を揺らして、大輝さんが帰ってきた。

何を食べさせても美味しい美味しいとベタ褒めするものだから、ついつい作りすぎてしまった結果がこれだ。

最近は塩分も糖分も控えめの味付けを心がけるようにしているが、量は大して減っていないからか未だに効果は出ていない。

「あ……おかえりなさい。ほら、パパ帰ってきたよ。おかえりは?」

「びいいぃやあああ!」

「ありゃりゃ。今日はまたずいぶん激しいなあ」

苦笑いを浮かべつつも、テーブルに散らばる残骸を見て何をしようとしたのかは察したらしい。

大げさに驚くフリをしながら、くしゃくしゃになった茶色い紙をひょいと拾い上げた。

「うわあー!よくできてるなあ!陽奈が作ってくれたの?」

「ちがうの!ひなじゃないの!」

「あれっ、違った?そうかー……陽奈が作ってくれたやつがほしいなあー」

「やああああ!」

「うーん、だめか」

「ねえ陽奈、このパンケーキのどこがダメなのか、ママに教えてくれる?」

「……だってぇ、だってぇ」

しゃくりあげながら指差す先には、小さな黄色の紙切れ。

「『ばたー』が、ちゃんとできなかったの……」

「え、そっち?」

調べた作り方では、パンケーキの本体部分を作った後、仕上げとしてバターに見立てた黄色い折り紙をちぎって乗せるという工程があった。

どうもこのバターの形だか大きさだかが理想とは違っていたらしい。

「ねえ陽奈。バターもパンケーキもとってもよくできてるよ」

「だめなの!もっときれいじゃないとだめなの!」

「ちゃんときれいにできてるよ?」

「できてないの!もっとまるっとするの!」

「まる……?フチがギザギザになっちゃったのが気に入らないのかな」

「ねえ陽奈、バターの形なんて、大し――」

二人がかりでなだめようとしているうちに、つい口から出しそうになった言葉。

『大したことない』、自分の子どもには絶対言わないと決めていたのに。

これまで反面教師としてきたはずの父と自分が重なった感覚に、背筋が凍った。

端から見れば、間違いなく『大したことない』問題だろう。

それでもきっと、本人にとってはこの上ない重要事項なのだ――たとえ、たかが折り紙ひとつであったとしても。

「よし、陽奈。きれいなバターが作れるようになるまで、ママと練習しよう!」

「できないの……」

「大丈夫!陽奈なら絶対できるようになるよ!」

「ねえ陽奈、パパもパンケーキ作れるようになりたいからさ、教えてくれる?」

「……うん」

なんとか泣き止んだ陽奈の機嫌が治るころには、料理を並べる隙間がないほど大量のパンケーキでテーブルがいっぱいになっていた。

その中からじっくり時間をかけて選ばれた『いちばんきれいにできたパンケーキとバター』を無事にプレゼントできたことで、気持ちは落ち着いたらしい。

その後の陽奈は別人になったかのように終始ご機嫌で、泣き疲れたせいか寝かしつけもすんなり終わってしまった。

これがいつもなら『自由時間が増えた』と飛び上がって喜ぶところだが、胸の中のモヤモヤとした気持ちはなかなか晴れず残り続けていた。

「今日も一日陽奈を見ててくれてありがとう。彩夏も飲む?」

スマホをいじるでも、買うだけ買って積んだままになっていた本に手をつけるでもなくソファでじっとしていると、両手にマグカップを持って大輝さんが隣に腰掛けてきた。

中身はハチミツたっぷりの特製ホットミルク。

ほんのり甘い香りを含んだ湯気を胸いっぱい吸い込むと、少しだけ肩の力が抜けた。

「あれだけこだわりが強いと、ちょっと心配ではあるけど。将来は芸術家かな?」

「……そうね」

「陽奈はお絵かきもお歌も得意だし、何になるか楽しみだなあ。いつか『プロフェッショナル』が取材に来たら今日のことも話のタネに――」

「さっきね。陽奈に、そんなの大したことないって、言っちゃいそうになった」

「……うん」

この言葉が私にとっての禁句であることを、大輝さんはよくわかってくれている。

今までもこうやって、どんな悩みも真摯に受け止めてくれる姿勢に、どれだけ救われてきたことか。

だから私も、自分の子どもとはそういう態度で接しようと固く決意していた。

どんな悩みでもしっかり聞いてやって、毎日精一杯の愛情を注ぐと決めていた。それなのに。

「私……陽奈のがんばりを否定しようとか、陽奈のことがどうでもいいとか、全然思ってない」

「うん」

「これから先、もっと辛いこととか苦しいことが起こって、泣く日もたくさんあるだろうけど。あの子には私より、もっともっと笑って過ごせる日が多い人生を送ってほしいの」

「……そうだね」

「世界には他にもたくさん楽しいことが溢れてるのに、辛いならやめたっていいのに、目の前の小さなことで苦しんでるのを見るのが辛くて」

「……うん」

「自分でどうにかしようって頑張ってるうちは、乗り越えられるまで見守ろうと思うんだけど」

「うん。僕もそうしてるよ」

「『ママは困ってても助けてくれない』って思われてる気がして、つい手を出しちゃうことも多くて。そのせいで余計に癇癪がひどくなるときもあるし」

「……何もしないで見守るのと助けてあげるのと、どっちが正解か分からなくなることはあるよね」

ポツポツと思うことを口に出していくうちに、モヤモヤの正体がはっきりと見えてくる。

あの日、苦い記憶とともに置き去りにしてきたもの。

理解することも、理解されることも諦めて、心の奥底に閉じ込めてしまったもの。

本当に私は、愛されていなかった?

本当に私は、『いてもいなくても変わりない存在』と思われていた?

何もせずにただ様子を見るだけだったのは、なぜ?

「私。今日までずっと、お父さんの気持ち。誤解してたのかなって、思って」

「……僕と両親は死に別れだったから、余計にこう思うのかもしれないけど」

ポタポタと落ちる涙をそのままに顔を上げると、いつも穏やかな顔の眉間に、ほんの少しだけ、久しく見ていなかったシワが寄っているのが見えた。

「関係が修復できそうなら、今からでもやってみたらいいと思うよ。……もし、彩夏がそうしたいと思っているならね」

私は今年、二十八の誕生日を迎える。

家出をしてから、もう十年。

今がどんなに幸せでも、父に対する恨みつらみが消えてなくなったわけでは決してない。

それでも、もしも本当にやり直せるなら。

もう一度、父の作ったオムライスが食べたいなと、そう思えたのだ。

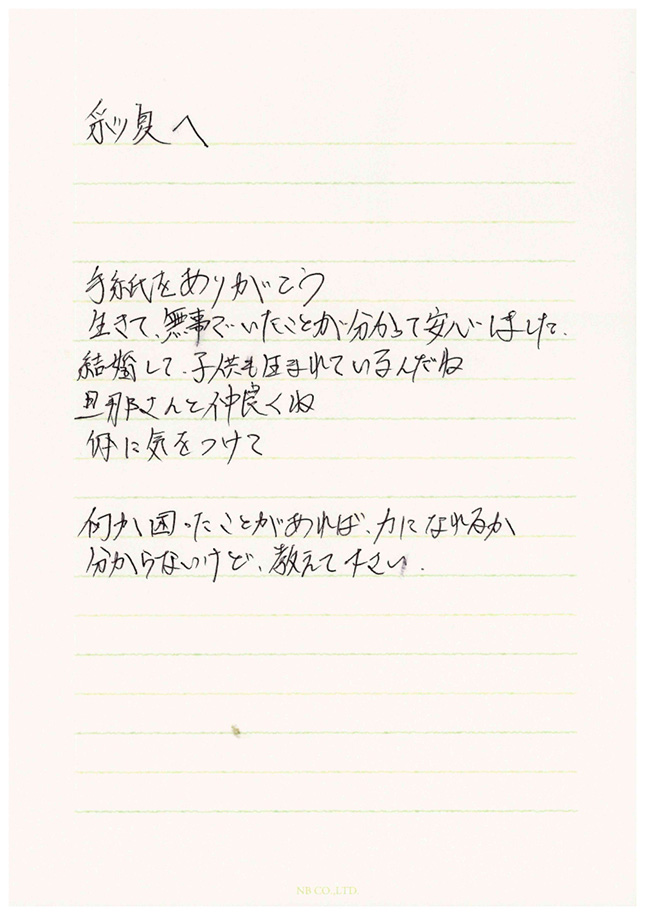

◇

「ふぅー……」

封筒を両手で握りしめ、近所のコンビニの軒先に据え付けられたポストとにらめっこを始めてから、もう三十分近く経つ。

出入りする人々に横目で見られて恥ずかしいと思いながらも、諦めて帰ることも思い切って出すこともできないままでいた。

色々と考えた末、関係修復の第一歩として選んだのが『手紙』という手段だった。

うろ覚えだった実家の住所も、ネットで店の名前を検索すればすぐに情報が出てきた。

『ああ、まだお店あるんだ』という安堵と、懐かしい文字列にぐわっと記憶の引き出しが開き、長いこと思い出す機会もなかった実家の様子――天井にあった大きなシミ、お客が酔った勢いで穴を開けた壁の修復跡、奥から二番目のテーブルの足が少しガタついていたことなど――が、鮮明によみがえった。

だが、掲載されている店内の写真が記憶とずいぶん違ったことが気にかかる。

もしかしたら、店の経営は別人に譲ってしまったのかもしれない。

父はもう六十代の後半に差し掛かっているはずだが、それも生きていたらの話だ。

まずは、生きているかどうかを確かめたい。

もし生きているなら、いずれ返信が来るだろう。

そしてもし何も音沙汰なければ、きっと父はもうこの世に、あるいはあの店にいないということだ――仮に生きていたとしても、向こうにその気がないなら死んだも同然だろう。

そうなればもう、こちらからどうこうする手段はない。

手の中で転がしているうちにシワが寄り始めた封筒に、改めて目を落とす。

何度も書き直した『谷口 翔平 様』の五文字は、それでも少しだけ歪んでいた。

差出人の名前には、自分の娘からだとちゃんとわかるように旧姓も書いてある。

『ねえ、もし陽奈におじいちゃんがいるとしたら、会ってみたい?』

『おじいちゃん?ひなにもおじいちゃんいるの?』

『……うーん。まだわかんないんだけどね。いるとしたら、かな』

『ひなねー、おじいちゃんいたらねー、いっしょにあそびたい!』

まだ見ぬ祖父を思って顔をほころばせる娘とのやり取りを思い出し、消えかけていた勇気に再び火が灯る。

カコン、と音を立てて吸い込まれていった手紙に、どうか返ってきますようにと素直に祈ることができた。

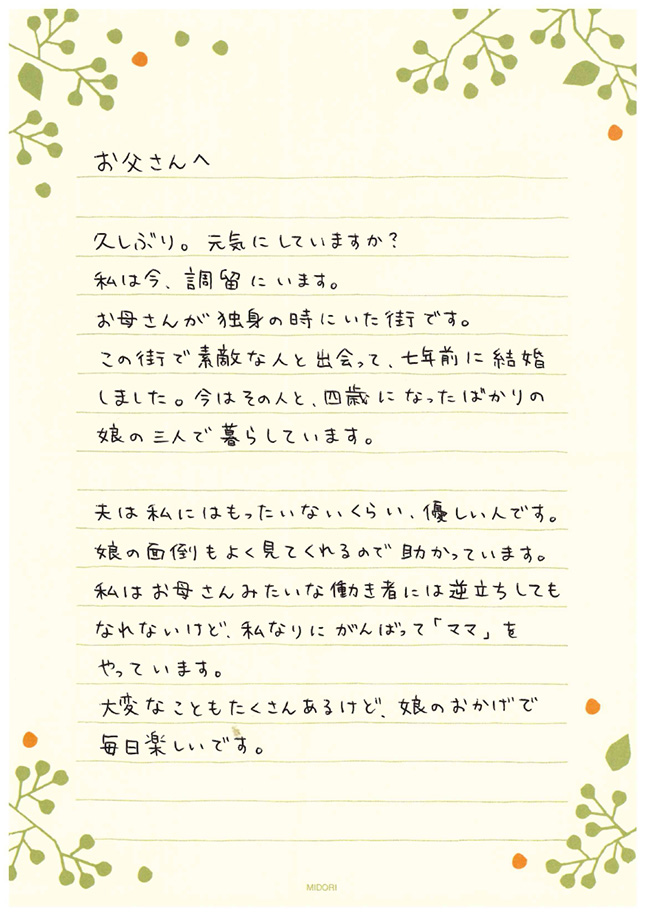

◇

気持ちよく晴れた土曜日の昼下がり。

ガサガサと郵便受けに物が入れられた音が聞こえて玄関へ向かう。

数枚重なったチラシの中に封筒の角が見えて慌てて引っ張り出したものの、ただのダイレクトメールとわかって肩を落とした。

手紙を出してもう二ヶ月になるが、未だに返事は届かない。

返事を書きあぐねているのか。配達中の事故で届かなかったか。それとも年が年だから、大きな病気をして入院でもしているか……と次々浮かんでくる可能性に気をもむ毎日が続いていたが、流石にそろそろ踏ん切りをつけなければいけない時期が来ているように思う。

せめて宛先不明で戻ってくるなら諦めもつくのだが、可能性の高さだけで考えるなら『父はまだ生きていて、手紙はきちんと実家に届いている』と考えるのが妥当だろう。

かと言って、直接実家まで顔を見に行く勇気などあるはずもない。

――うん。でも、やるだけやったから。

私にとっての父は、長らく『できるなら消し去りたい過去』でしかなかった。

それがこうして、関係を修復してみようと思えるまでになったのだ。

もっと早く行動していれば、という後悔はない。

私がここまで気持ちを整理するのに、十年という時間は決して長くはなかったのだから。

◇

「ママー、おてがみー!」

両手でくしゃっと抱えてチラシの束を持ってくる陽奈は、いつもと同じ満面の笑みを浮かべていた。

私の真似をしてしょっちゅう郵便受けをのぞくようになった陽奈に、いい機会だから郵便のシステムを軽く教えておこうと、ひらがなの練習も兼ねて手紙を書かせてみた。

手紙と言っても、文字としてかろうじて読めるものが数個と、残ったスペースを埋めるように花や動物の絵が描かれただけのものだ。

もちろん難しい宛名書きは私がしたのだが、自分で切手を貼ってポストに入れた手紙が、きちんと判を押されて郵便受けまで届いたことに幼いながら感動したらしい。

それ以来、陽奈は我が家の『郵便物担当』になりつつある。

娘にとっては、スーパーのチラシも不動産屋の広告もみんな等しく『ゆうびんやさんがとどけてくれたおてがみ』だ。

「きょうのおてがみ、いっぱいだよ!」

「そうだね。持ってきてくれてありがとう」

「えへへ~」

リビングまで来たところで、抱えた束をぺしゃっと床に広げる。

この中から自分宛ての手紙を探すのが楽しいらしい。

「ママー、これは?」

「これはスーパーからママへのお手紙だね」

「これは?」

「パパのだね。……先月結構使ったから、残高確認しておかないと……」

「じゃあ、これは?」

「これはママの――」

クセがあるというほど特徴的な字を書く人ではなかった。

それでも、ひと目見ただけでわかった、懐かしい筆跡。

そっと受け取り裏返すと、差出人は確かに父だった。

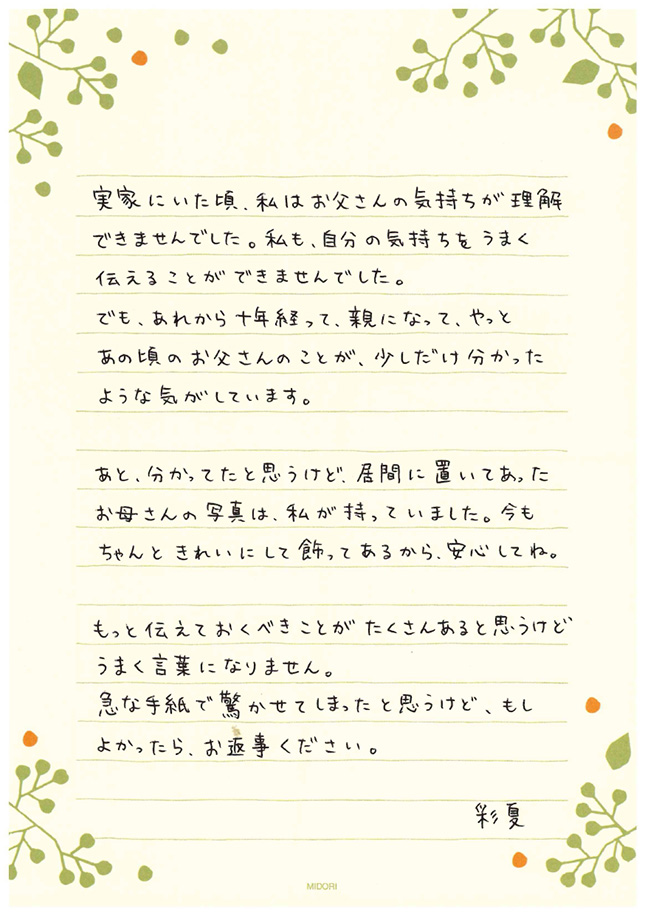

震える手で封を開け、そばに娘がいることも忘れて読み始める。

「……ママー?おなかいたいいたい?」

「大丈夫。どこも痛くないよ」

「いたくないのに、えんえんなの?」

「……そうね。大人になると、嬉しいときも泣いちゃうことがあるんだよ」

「ママ、おてがみもらってうれしい?」

「……うん。これまでもらったお手紙の中で、いちばん嬉しい」

たった一枚の便箋に、ほんの数行だけの手紙。

これが数ヶ月前の私だったら、謝罪のひとつもないことに怒りを感じたかもしれない。

でも、今ならわかる。

この数行を書くのに途方も無い時間をかけて、言葉を選び、何度も書き直したであろうことが。

自分の涙でつけたのとは別に、いくつも水滴がにじんだ跡があるのがその証拠だった。

「お義父さんから?」

「うん。大輝さんも、読んで」

「……わかった」

「ひなもよむー!」

「うーん、陽奈にはまだちょっと難しいかもなあ」

「ひなねー、『ひらがな』わかるよ!」

「漢字もいっぱいだよ?」

「……じゃあ、パパがよんで!」

「えっ、音読?……あー、んっんっ、『あやかへ てがみをありがとう』」

「ママのおなまえ!」

「そうだよ、よくわかってるね」

――声が、聴きたい。

夫と娘のやり取りを見ているうちに、なぜだか無性にそう思った。

きっと父は今日も、仕込みのために店に入り浸っているだろう。

電話をかければ、きっと繋がるはずだ。

きゃっきゃと盛り上がる二人をそのままに、静かな寝室へ移動してドアを締める。

手紙を書いたときとは違って、不思議と迷いや不安はなかった。

コール音が鳴る間、目を閉じて父の顔を思い浮かべる。

『――はいー、お電話ありがとうございます。居酒屋【菜娯味】です。ご予約ですか?』

懐かしい声が耳に入ると同時に、ドクンと胸の鼓動が早くなる。

父の声は記憶にあるよりもしゃがれていて、心なしか十年という時の流れ以上に老け込んだように感じられた。

『……もしもーし、聞こえてます?』

「……ちゃんと聞こえてるよ。――お父さん」

受話器の向こうで、ハッと息を飲む音が聞こえた。

その後しばらく、お互いの息遣いを微かに聞くだけの時間が過ぎていく。

それはもしかしたら、たったの十秒だったかもしれないし、一分か、それとも一時間だったかもしれない。

そんなことを思うほど、途方もなく長い時間に感じられた。

『…………彩夏?』

「うん。彩夏だよ」

『……そうか。元気で、やってるか』

「うん、元気。……手紙、ちゃんと届いたよ」

『ああ……うん』

ようやくやり取りが始まった後も、言葉を探して生まれた小さな沈黙がプツプツと会話を途切れさせる。

それでも、ぎこちないながらしっかり相槌を打つ父の声を聴いているうちに、少しずつ心の距離が縮まっていくような気がした。

「あのね。ちゃんと、口で伝えておきたいことがあって」

『……なんだ?』

「私、今、ちゃんと幸せだよ」

『……うん』

「……長いこと、心配かけてごめんね」

『…………うん』

きっと父は父なりに、ちゃんと心配してくれていた。

ただ、声のかけ方が、助け方がわからなかっただけなのだと、十年経って、親になって、ようやく思えるようになった。

「……仕込みで忙しいときにごめんね。それじゃあ――お母さんの分まで、長生きしてね」

またねとも、さよならとも言い難くて。

締めの言葉を探しているうちに無意識に口から滑り出た言葉は、社交辞令でも言葉の綾でもなく、間違いなく私自身の本心だった。

◇

『――続いてはこちら!あの有名な和菓子の老舗の夏季限定商品でーす!』

テレビに映し出されたのは、光を反射してツヤツヤと輝く水ようかん。

頬張るリポーターのとろけた表情から、言葉より先に濃厚な甘さが伝わってくる。

『和菓子は日本酒との相性も抜群ですので、ぜひ父の日ギフトや家族の団らんに』と締めくくられた店員の紹介コメントに、自然と父の顔が浮かんだ。

「ママー、『ちちのひ』ってなに?」

「パパに『いつもありがとう』って言う日だよ」

「そっかあ。こないだの『ははのひ』ににてるね!」

「そうね。ママへのありがとうは『母の日』で、パパへのありがとうが『父の日』だよ」

「ひなも『ちちのひ』するー!パパー!」

別室にいた夫の元へ飛んでいくのを苦笑いで見守りながら、これまでまともに父の日を祝ってこなかったことへの罪悪感でチクリと胸が痛んだ。

ありがとうを伝えるどころか、日常会話すらほとんどしてこなかったのだ。

とは言え、仮にタイムマシンで過去に戻れたとしても、あの頃の自分に『父にもっと感謝しろ』なんて口が裂けても言えないのだが。

母によく聞かされた話では、父は日本酒好きが高じて店を開くことにしたそうだ。

ようやく溝を埋めたいと思えるようになった今なら、父の日に贈り物をしてみるのも悪くない。

まだ父への負の感情が全て昇華されたわけではないけれど、『おじいちゃんといっしょにあそぶ』という娘の願いを早く叶えるためにも、使えるものは積極的に使っていこう。

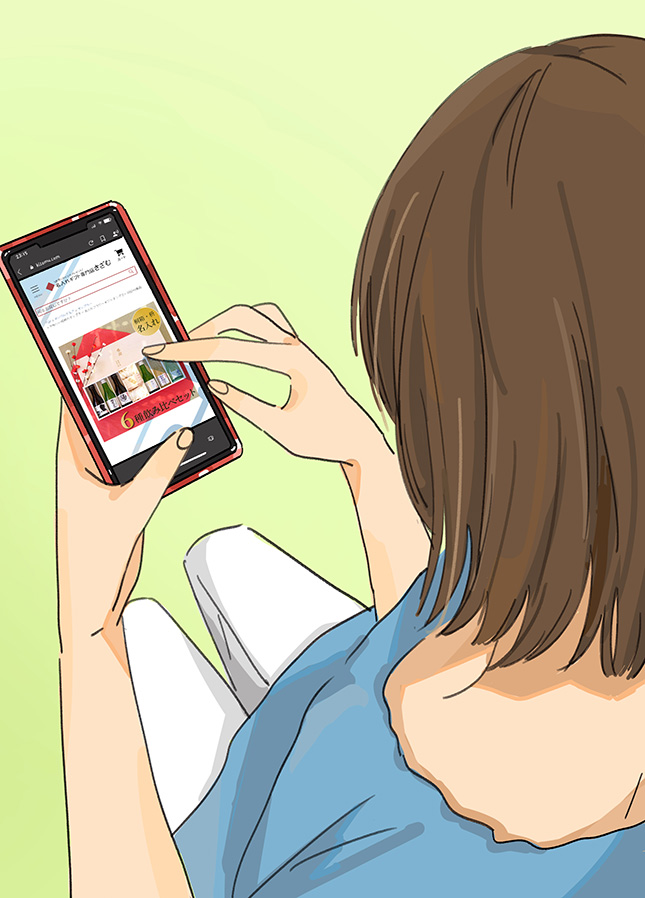

手元のスマホで先ほど紹介されていた水ようかんを調べてみたが、父の食の好みをいまいち憶えていないことに気づいて手を止める。

もし甘いものが得意でなかったとしたら、水ようかん一本をひとりで食べきるのは苦行だろう。

「……まだ一ヶ月くらいあるし、もうちょっと考えてから決めよ」

数少ない記憶を頼りに、父が好きそうなものをスマホのメモにリストアップしていく日々が始まった。

これまでも、これからも、家族

梅雨入り前の貴重な青空が心地良い、日曜日の朝。

まだまだ時間はあると油断しているうちに、気づけば父の日まで残り一週間になってしまっていた。

おかしい。ついこの間までまだ五月だったはずなのに。

二五を過ぎたあたりから年々時の流れが早くなっている気がする。

スマホにメモしたものをひとつひとつチェックしながら唸っていると、休日の朝寝坊を堪能した大輝さんが頭をかきかき起き出してきた。

「おはよー。まだ決まらない?」

「おはよ。……なんかこう、どれも良さそうなんだけど、ビビッとこないっていうか」

「プレゼントを選ぶときって、ちゃんと喜んでもらえるかなって考える分、自分の買い物より悩むもんねえ」

のほほんと言われた言葉に、思わず眉が上がる。

自分でもなぜこんなに時間がかかるのかと不思議に思っていたが、なるほど、私は父に『ちゃんと喜んでほしい』と思っているのか。

我ながら心境の変化に目からウロコだ。

「ちなみに、どんなことで迷ってるの?」

「……たぶん、日本酒とか、お酒に合うおつまみなら絶対喜ぶと思うの」

「うんうん」

「でも、なんというか。せっかくの……初めての贈り物だから、消えものより形に残るものにしたいというか」

「ああ、なるほど」

「でもそういうのって、好みに合わないともらっても困るかなって思って」

「んー。誰からもらったものかにもよると思うけど、たしかに気になるよね」

父を喜ばせたいと言うだけなら、それこそ近所の酒屋かネットショップで人気のものを一本見繕ってくれば済む話だ。

そうとわかっていても踏ん切りがつかないのは、私の小さなこだわりが捨てきれないからに他ならない。

まともに会話すらできなかった長い時間の空白を埋められるような。

手紙を送り合って、電話で話をして、やっと止まっていた時間が動き出した今年のことをいつでも思い出せるような『何か』が欲しい。

「……でもまあ、悩みすぎて決められなかったら元も子もないし。やっぱりお酒にしようかな」

「そっか。日本酒のことはよく分からないけど、僕も一緒に探すよ」

「ん。ありがとう」

陽奈を妊娠するまでは和子さんの店で働き続けていたのもあって、日本酒に関する知識にはそれなりに自信がある。

けれども、なまじ心得がある分余計に悩んでしまいそうな予感がひしひしするから、ここは素直に甘えて協力してもらおう。

ソファに隣り合って座りながら、ポチポチとスマホで『父の日 プレゼント 日本酒』などと検索をかけていく。

「へえー、日本酒ってひとことで言ってもいろいろ種類があるんだね」

「うん。大ざっぱに分けると辛口と甘口があるんだけど、同じ辛口でも香りとか味が銘柄によってぜんぜん違うの」

「そうなんだ。じゃあ、飲み比べセットとかどうかな?味の好みよく憶えてないって言ってたもんね」

「あ、それいいかも。……見てこれ、一升瓶の三本セットだって。飲みごたえありそうー」

「おーっ、すごいね。でも、あんまり大きい瓶だと、お義父さん嬉しくて飲みすぎちゃわないかな?」

ふふふ、と笑いながらそう言うのをとっさに否定しかけて、電話越しに聞こえたしゃがれ声を思い出す。

ただの加齢だとばかり思っていたが、もしや酒焼けだっただろうか。

昔は酒好きとは言え決して大酒飲みではなかったと思うが、家族がいなくなったことで歯止めがきかなくなっている可能性も否定はできない。

顔を赤らめながら大瓶をラッパ飲みし、誰もいない部屋の中で倒れる父の姿が脳裏に浮かんで慌てて頭を振った。

「……もうちょっと、小さいサイズで探してみようかな」

「ちっちゃいのがたくさん入ってるのもいいよね」

たしかに、万が一好みに合わない銘柄があっても、飲みきりサイズならすぐ次に移れるからいいかもしれない。

それまでとは少し方向性を変えて『日本酒 飲み比べセット ミニ』と検索してみた。

「あ……これ、いいかも」

うん。これだ。ビビッときた。

パッと目に入った画像をクリックし、表示されたページに目を凝らす。

180mlの小さめボトルが六本と、ヒノキ枡のセット。

お酒は飲んだらなくなってしまうが、枡の方はくり返し使えるから『記念に残るものを』という希望もちゃんと満たしてくれている。

よく見ると枡にはオリジナルの刻印が入れられるらしい。

ギフト仕様に整えられた木箱からにじみ出る和の高級感も好印象だ。

「へえー、すごいね。名前が入れられるんだ」

「オーダーメイドってことだよね。発送予定日は……あと一週間あるからちゃんと間に合うね」

「お、箱の方にも彫刻できるんだ。日付も入れられるみたいだよ」

「……うん、決めた。これにする」

小さなスマホの画面の上で頭を突き合わせながら、とんとんと注文内容が決まっていく。

注文確定ボタンを押し終わると、いい買い物ができた喜びと肩の荷が下りた安堵で小さな溜息が出た。

「大輝さんのおかげですごくいいのが見つかったよ。ありがと」

「お義父さん、喜んでくれるといいね」

「――うん」

父と母と、家族みんなが揃っていた頃にときどき見た満面の笑みが、ふと記憶の底からよみがえった。

◇

「陽奈、今日は父の日だよ!……パパになんか言うことない?」

「ひな『ちちのひ』やったからもういいのー」

「……そっかあ、もういいかあ」

一ヶ月も前からなんでもない日に『ありがとう』を連発するのがマイブームになっていた陽奈は、残念ながら当日を待たずに飽きてしまったらしい。

そういうのじゃないのよ、と小言を言うべきなのかもしれないが、苦笑いを浮かべつつも楽しそうな夫の顔を見ていると、まあいいかと思ってしまう。

きっと来年の今ごろは、ひと回り成長した娘から当日にちゃんと『ありがとう』がもらえるはずだ。

こうした小さな出来事のひとつひとつが積み重なって『家族との思い出』になり、記憶と心に残っていくのだろう。

『――本日は朝から大粒の雨が降っていますが、父の日当日ということもあり、都内のショッピングモールは多くの家族連れで賑わっています』

テレビに映し出された店内には、プレゼントを探したり一緒に食事を楽しんだりする人々が溢れていた。

インタビューで「祝われる立場なのに荷物持ちさせられてますよ」と不満を言う男性も、その顔には笑顔が浮かんでいる。

――お父さんと一緒に買い物に行ったことなんて、あったっけ。

父と二人になった後だけでなく、母の存命中も家族でどこかに出かけた記憶がほとんどないことに気づき、厚く垂れ込める雲のようにどんより暗い気分になった。

関係を修復しようとあれこれやってみてはいるものの、本当にこの溝を埋められる日など来るのだろうか。

私と父の間に積み重ねてきたものは、テレビに映る『普通の家族』のそれに比べてあまりに少ない。

テレビ画面の端に浮かぶ時計を見ているうちに、なんとも言えない不安が胸に広がる。

日曜日は大事なかきいれ時だ。

開店前には届くようにと時間指定して注文したから、そろそろ届いているはず。

よほどの事がなければ、仮に気に入らなかったとしても連絡のひとつくらいくれると思うのだが。

――ちゃんと届いたかな。ちゃんと、喜んでくれたかな。

こちらの不安を見透かしたかのようなタイミングで震えだしたスマホに驚き、危うく床に取り落しそうになる。

着信画面には、先日登録したばかりの『お父さん』の文字が浮かんでいた。

「……も、もしもし」

『――もしもし。彩夏?』

「うん。彩夏だよ」

『……うん……あの、あれな。届いたよ』

「……そっか、よかった」

『あれは、その。【父の日】か?』

「うん。……ど、どう?日本酒なら好きかなって、思ったんだけど……」

父の口調からいまいち嬉しそうな雰囲気が読み取れなくて、どんどん声が尻すぼみになっていく。

やっぱり大きい瓶の方がよかったかな。銘柄が好みじゃなかったかな。

こんなのもらっても困るって、思われたかな。

『……俺は、父親らしいことなんてなんにもしてやれなかったのになあ。こんな大層なのもらって、いいのか?』

父親らしいことをしてやれなかった、という言葉の中に、父なりの後悔と謝罪の念が見て取れた。

心のどこかでずっと聞くのを待ちわびていたはずなのに、なぜだか素直に喜べない。

「……私だって、親孝行のひとつもしてこなかったし。お互い様ってことで、さ」

『んなこたあないよ。十分だよ』

『ちゃんと幸せに生きてんなら、それだけで親孝行なんて十分だ』

「――っ、」

急に『父親らしい』ことを言うもんだから、面食らって言葉に詰まる。

まともな会話ひとつできなくても、黙って家を飛び出したまま音信不通になっても、幸せであればそれでいい、なんて。

――何よ。『そういうこと』も言おうと思えば言えるんじゃん。

少しの苛立ちとともに浮かんだ言葉は、口に出さずにそっと飲み込んだ。

これを素直に言えるようになるには、きっとあともう少しだけ、時間がいる。

「……今度、さ。陽奈――うちの子連れて、会いに行ってもいい?」

『……そりゃあ。お前がそうしたいなら、別に、構わんけどな』

「おじいちゃんと一緒に遊ぶんだって、楽しみにしてるから」

『……そうか』

「ちゃんと『おじいちゃん』してやってね?」

『……ん、おう』

「だから、それまで元気でいて。体に気をつけてね」

『……うん』

「お酒飲みすぎないようにね」

『……うん』

それじゃあ、と締めくくったあとも、しばらく通話終了ボタンを押せずにいた。

しばらくして通話が切れたのを確認してから、ようやく手を下ろした。

夜になって布団に入った後も、目が冴えてなかなか寝付けなかった。

父との電話のやり取りを繰り返し思い出しては、あれは本当に現実だったのだろうか、という感覚で心が揺れる。

隣で眠る娘の手に「おじいちゃんにあったときにわたすんだ」と言いながら作っていた折り紙が握られているのを見て、ようやく安心して目を閉じることができた。

父の日だから、溝を埋めたいからと言って、今の私にはまだ『ありがとう』という言葉を父に伝える心の準備はできていない。

それでもきっとまたいつか、あの頃みたいに笑って話せるようになる日が来るような、そんな気がした。

[エピローグ]

何度も読み返しているうちに無数のシワが寄った便箋を手に、ひとり静かに酒をあおる。

枡から漂うヒノキの香りを胸いっぱい吸い込みながらの晩酌は、格別なひと時だ。

あっという間に飲み干してしまった酒を注ぎ足そうと無意識に伸ばした手に気づき、そっと下ろす。

こんな素敵なものを贈っておいて『飲みすぎないように』とは、ずいぶん難しいことを言いつけられてしまったものだ。

「……なあ。俺、おじいちゃんだってよ。びっくりだよなあ」

写真が持ち出された後も、ちゃぶ台の向こう側へ独り言を放る習慣は変わらず続いていた。

今もすぐ目の前にいるかのようにありありと顔を思い出せるのだから、写真なんぞなくても問題ない。

アイツのことだから、きっと今も陰からこっそり彩夏を見守っているのだろう。

まだ自分は顔すら知らない孫や婿のことを、きっと亡き妻の方がよく知っているのだと思うと、少し羨ましい。

「……だからまあ、まだしばらくそっちには行けねえから。それまで彩夏のこと、頼むな」

ぽんと肩に何かが軽く触れた感覚に、任せなさいよ、と言って笑う妻の声が聞こえた気がした。

END.

著者:笹川愛奈

イラスト:坂上知美

朗読:伊藤由紀

校正、校閲:種村拓己、高橋知世

タイトル、サブタイトル:笹川愛奈、高橋知世