ふふん、と鼻を鳴らし男の子が掲げた右手には、メタリックカラーの折り紙で作られた手裏剣。

柔らかな初秋の太陽に照らされ輝くそれは金メダルのように誇らしげだった。

【オーディオブック】

目次 閉じる

ずっと特別でいたかった

中学校まではあと 10 分ほどだった。

急ぐ理由もなかったが、長い赤信号に引っかかると手持無沙汰で思わずその場で足踏みをする。

「ねえ見て見て!見てってば!ぼくが作ったの!!」

「見てるよ、うん、すごいねえ」

横を見ると、5 歳くらいの男の子が振り落とさんばかりに手裏剣をブンブンと振っている。手を繋いで横に立つおばあちゃんらしき女性の反応が期待より薄かったらしい。

おばあちゃんはニコニコ顔で男の子の頭をなで、すごい、すごいと何度も繰り返した。

不満げだった男の子の顔は徐々に緩み、そのうちに自分から賞賛を求めたにも関わらず「もういいってば!」と恥ずかしそうにおばあちゃんの手を払った。

信号が青になる。

右見て、左見て、と促され肩掛けの黄色い鞄を左右に揺らしながら安全確認する男の子とそのおばあちゃんに、僕はあの頃の自分の姿を重ねた。

◇

“おばあちゃん子”と呼ばれる子供は多いと思うが、僕もおばあちゃん子レベルでは中々上位だったのではと思う。

母なんかたまに「佑真はお母さんよりおばあちゃんが好きだもんね」と少し拗ねていたような気がする。

一般的に祖父母は孫に甘い。僕のおじいちゃんおばあちゃん、特におばあちゃんは例に漏れず、いや普通よりも激甘だった。

全てを受け入れて、肯定してくれる。きっと僕はこの世界で特別な存在なのだと思わせてくれた。

母から「おばあちゃんの家行くよ!」と言われた朝は、いつも急かされながらぐずぐずと半泣きで服を着ているのが嘘のように誰よりも早く身支度を済ませる。

おばあちゃんの家では、料理のお手伝いをしたり、レゴブロックで一緒に遊んだり。

僕がすることを何でも大げさに褒めてくれるものだから、調子に乗って会うたびに肩をもんであげていたっけ。

「あ~ゆうちゃんのおてては気持ちいいなあ~。将来はマッサージ屋さんかな?」

どこかこそばゆく、でもとても嬉しい。おばあちゃんの誉め言葉に肩をもむ手にも力が入る。

あの頃の背中は、まだしゃんと真っすぐで、大きかった。

時々、入院していたおじいちゃんのお見舞いにも一緒に行った。

最初の頃、退院したら遊園地に連れて行ってやるからなと言っていたおじいちゃんは、僕たちがお見舞いに行くたびに声に力がなくなっていって、そのうちにベッドから起き上がることもできず寝たきりの状態になった。

おじいちゃんがそんな様子だから、お見舞いの帰り道のおばあちゃんはいつもより口数が少ない。

「おじいちゃんが退院したら連れて行ってもらう場所、遊園地じゃなくて動物園に変えてもらおうかなー?」

「退院……できるといいけどねえ……」

入院して治療して、病気が良くなったら退院する。

その流れしか知らない僕は、退院できないという状況の想像がつかなかった。

◇

小学 3 年生の冬。目が覚めても布団から出るのをしばらくためらってしまうような寒い朝。

家の電話が鳴った。家中に響くコール音になんとなく嫌な予感がして耳を塞いだ。

母が電話用のいつもよりワントーン高い声で「はい、林ですが」と出る。

しかしすぐにいつもの声に戻り、はい、はい、わかりました、と返事をするたびに声は低くなった。

「おじいちゃん、亡くなったって」

そこから数日間はとにかく目まぐるしかった。

母はおばあちゃんの家に行き、単身赴任先から急遽帰ってきた父がお昼ご飯を作ってくれる。

べちゃっとしてあまり美味しくない炒飯だったけど、文句を言う空気ではないなとさすがに察した。

お通夜の席には黒い服を着た顔も知らない親戚たち。遊び相手がいなくてひどく退屈だ。

鼻の奥に染み付てとれない線香の匂いが頭をぼうっとさせて、どこか夢のようにふわふわと現実味がない。

火葬場で最後のお別れをする。びっくりするぐらい小さくて真っ白な、でもどこか満足げな表情をしたおじいちゃんは、狭くて暗い穴に入れられてしまった。

誰かのすすり泣く声が響く中で、やっぱり僕はふわふわと空を歩いている。

しばらく経って、白い欠片が運ばれてくる。

葬儀場の人が何やら説明をして、大人たちが長い箸を持ってそれらを入れ物に入れていく。

僕は母の隣でその様子をじっと見つめていた。

全部が入れ物に入ったと同時に、おばあちゃんがその場にへたり込んでわんわんと泣き出した。

それは僕の知っているおばあちゃんじゃなかった。

それは誰か違う人のようで、怖くて怖くて泣いた。

泣く僕を、おばあちゃんは慰めてくれなかった。

◇

「明日おばあちゃんの家行くけど、佑真も行く?」

「うん、行く」

久しぶりのおばあちゃんの家。

納骨も済んでがらんとした仏間で、おばあちゃんはずっとおじいちゃんの遺影を見つめていた。

母はしばらく使った様子のない台所を布巾で綺麗に拭いてお茶を入れた。

台所で電話が鳴り、母がいつもの高い声で出る。

「お母さん!お友達から電話!明日ランチどうって言ってるけど」

おばあちゃんはふらふらと揺れながら「断っておいて」と呟くように答える。

その動きはまるでおきあがりこぼしを指でちょいとつついた時のように不安定だった。

母はわざとらしく申し訳なさそうな声でお誘いを断っていた。

そろそろ帰ろうか、と母に言われた時、少しほっとしている自分に気付く。

おばあちゃんは最後まで笑わなかった。能面みたいに表情が無い。

「あらあら!お久しぶり~!」

玄関の扉を閉めて母がふうっとため息をつくのとほぼ同時に、隣に住む本田さんに声をかけられた。

たぶん、僕たちがおばあちゃんの家に入るのを見ていて、帰り際を狙っていたのだと思った。

「あっ本田さん!お久しぶりです~!その節はいろいろとお手伝いいただいて本当にありがとうございました、私も母も気が動転しちゃって本田さんがいなかったらもうどうなってたか……」

「もう大げさ!そんな大したことしてないわ!あらっ!佑真くんも久しぶり~!何年生なった?」

本田さんは凄く凄くお喋りだ。矢継ぎ早に繰り出される質問になんとか答えると、満足したのか質問の矛先は母に向かった。

よくもまあこんなに喋れるものだなあ。

そろそろ観たい夕方のアニメ番組が始まる時間なのを思い出し、帰り道の方向に母の手を少し引っ張ってみる。全く動かない。1 人で帰ろうかな。

「でね、和子さんの事なんだけど……最近変なのよ」

本田さんは急にひそひそ声になり、ここからが本題だと言わんばかりに一歩母に近寄った。

帰ろうと思っていたが気になってしまい思わず聞き耳を立てる。

「この間なんか私の財布盗んだでしょうって怒りながらウチまで来てね」

「探してあげるわってお家にお邪魔したら、リビングのテーブルの上にあるのよー!財布!!」

「あとね、先週なんかは……」

誰の話をしているのだろうと思った。

おばあちゃんがそんな事を?そんなわけ、と否定しかけた脳裏にさっきの姿が浮かぶ。

胃がぎゅうっと痛い。

そうだったんですか、すみません、すみません、と頭を下げる母が痛々しくて更に胃が痛い。

「いいのいいの全然!和子さんとは長い付き合いだから!それでね、あのね!気を悪くしないで!私もね、自分の母がそうだったからわかるの!……和子さん、『に―――』なんじゃない?」

口に手をそえながら人目をはばかるようにそっと喋る声は、いまちよく聞き取れなかった。

母はしばらく黙っていた。

しまったという表情の本田さんがまた口を開こうとした直前で母が先に喋る。

「やっぱり……ですよね。すみません。ずっと、ちょっと変だなって思ってはいたんです。でも認めたくなかったって言うか、気のせいかもって思いたくて」

「うん、うん、わかるわ。私もそうだったから。でもね、やっぱり早く――」

「病院に連れて行こうと思います」

本田さんが喋るのを待たずに母は答えた。いや答えたというより自分の中で決心したのだと思う。

「うん、そうね、そう、そうしたほうがいいわ」何度も頷きながら本田さんは満足げに帰っていった。

にぶい胃の痛みと重苦しい空気だけが残された帰り道を、僕と母は何も言わずにただ歩いた。

僕がいなくなった日

家に帰って最後の 10 分だけ観ることができたアニメは、色々トラブルがあったけど全部主人公の夢でした!という終わり方だった。

さっきの事もそうだったらいいのにな。エンディングの陽気な曲を聴きながら思った。

あのとき本田さんは、おばあちゃんが『何だ』と言ったのだろう。

なんとなく話題に出せないまま、どんどんと日は過ぎていく。

あれから病院には行ったらしいけれど、詳しいことは何も言ってこない。

母の仕事である週 3 日の料理教室の講師も変わらず続けているように見える。

もしかしかたら本当に夢だったかも、なんてほんの少しだけど思い始めていた。

「日曜日おばあちゃんの家行くけど、佑真も行く?」

「え、あ、うん!行く」

突然の問いかけに、忘れかけていたあの時のおばあちゃんの姿が頭をかすめる。

母はつとめて自然に聞いてきたが、僕が行くと答えるといつもより嬉しそうな顔をした。

「お母さーん、来たよー!佑真もいるー!」

「あら~ゆうちゃん!久しぶり!会いたかったよ~」

おばあちゃんはエプロンを着て片手にミトンをはめたまま慌ただしく迎え入れてくれた。

ケーキだろうか?何かを焼いた甘くていい匂いが漂っている。

おばあちゃん、料理しているんだ。よかった。

「ほら佑真、おじいちゃんに手合わせてね」

母に促され仏壇の前の座布団に座る。

小さい写真立ての中のおじいちゃんは、まだ入院する前にお正月の親戚の集まりで撮影されたものだった。

おばあちゃんの作った栗きんとんが美味しくていっぱい食べていたら、おじいちゃんも「美味いなあ、美味いなあ」と言いながら僕と競うように口に運んでいた事を思い出す。

「おばあちゃん、このおじいちゃん凄く嬉しそうな顔してる」

「そりゃあゆうちゃんが来てくれたんだもん、おじいちゃんも喜ぶよお」

そう答えるおばあちゃんは、おじいちゃんが亡くなる前のニコニコ顔だった。

おばあちゃんの料理が美味しくてこんなに笑顔なんだね、と言いたかったのだけれど、まあいいや。

……そっか、おじいちゃんが亡くなったショックで、おばあちゃんはああいう状態になったんだ。

でもおばあちゃんは立ち直って、もうすっかり元通りだ。

◇

「はい!みんな聞いて!これからステンドグラスを作ります!」

月曜日の 3 時間目、先生の大きな声が図画工作室に響く。

数人の女子が「ステンドグラスだってー!」ときゃいきゃい騒いだ。

男子はなにそれ?といった表情でつまらなそうに口を尖らせる。

「女子うるせ~。そんなんより木をノコギリで切って釘打って~、みたいなのがいいよなあ佑真?」

「わかる、だよなー」

昔からビー玉とかガラス細工とかキラキラしたものが好きだったので、本当は「やった!」と思っていたのだけど、からかわれたくないので合わせておいた。

道具一式が配られると、教室が少しざわついた。

「ええっ、これガラスじゃないんですか?」

先ほど騒いでいた女子が不満げに先生に問いかける。

「ガラスは危ないからねー。これはセロファン!でも綺麗よー!ほらこれ先生が作ったんだけど」

そう言って先生が取り出した完成品は、透明な盾に入れられていた。

先生は窓の近くに行き盾を光にかざす。

セロファンを通った太陽の光が教室の床をカラフルに照らし、無機質な図画工作室はたちまち虹の世界になる。

「うお、すげえ……」

さっきつまらなそうにボヤいていた隣の席の大輝が思わず呟く。

他の男子もがぜんやる気になっている。

そして僕も、どんなデザインにしようかで頭の中はいっぱいになっていた。

そういえばなんでキラキラしたものが好きなんだろう。

ああ、たぶん、あれだ、おばあちゃんの家の玄関にあったあのガラスの置物。

白鳥の形をしていて、中にいろいろな色が見えて。

見る角度によって色と模様の見え方が変わって面白くて、よく見ていたあれ。

でも確かおばあちゃんが割っちゃって……。

「佑真ー、デザインどうする?俺は俺の顔にしようかなー、なんつって」

「僕は白鳥にする」

いつもの大輝のボケもスルーしてしまうほど、夢中で作った。

それから図工の時間を 5 回ぐらい使って完成した皆のステンドグラスは、学校の踊り場の窓に所狭しと貼られた。

◇

このわくわく感は久しぶりだった。

テストで 100 点を取った時、マラソン大会で入賞した時。

絶対に褒めてもらえるお土産を持って歩く帰り道は、にやにやが止まらないんだ。

どんな顔をするだろうか、どんな言葉で褒めてくれるだろうか。

いつもは母の笑顔を思い浮かべるけど、今日はおばあちゃん。

はやる気持ちを抑えながら玄関の扉を開けた。

「おばあちゃーん!いるー?」

はいはーいと大きな返事をしながら出てきたおばあちゃんは、僕の顔を見て目を丸くした。

「あらあ~~しょうくん!久しぶり!背え伸びたねえ!」

しょうくん。翔くん?

思いもよらない名前に体が固まる。

翔くん。いとこの男の子だ。

確かに昔はよく似てると言われたけれども。

「え、いや、僕佑真だよ」

「あらっ!これは何かな~?すごいキレイ!これしょうくん作ったの?」

まるで聞こえていない様子で、おばあちゃんはひょいと白鳥のステンドグラスが挟まった盾を僕の手から取る。

翔くんはずいぶん前に北海道に引っ越して、今は確か中 2 ぐらいのはずだ。

相変わらず固まったままの僕の頭をおばあちゃんはわしゃわしゃとなでた。

「まあ~!凄い!翔くんは天才!やっぱりお父さんが建築家だからかね~才能って遺伝するのね~」

僕のお父さんは銀行で働いている。建築家じゃない。

そのあともおばあちゃんは翔くんのこれまでの天才エピソードを指を折りながら何個も話した。

あれもあった、こんなこともあった、やっぱり翔くんは凄い。

昔おばあちゃんガラスでできた白鳥の置物割ったことあるでしょ?僕あの白鳥が好きで

さ、なんて話をしながら、このステンドグラスの出来栄えを語るという頭の中のシミュレーションはバラバラに砕け散った。

「おばあちゃん、僕これから塾だから、帰るね。このステンドグラスはおばあちゃんにあげる。プレゼント」

「あらそうなの~。お勉強頑張ってて偉いわね!プレゼントとっても嬉しい!玄関に飾らないと!」

とにかくこの場を離れたい。

その一心でついた嘘に自分で傷ついた。

僕は学校が終わった後に更に塾に行けるほど勉強好きじゃない、翔くんと違って。

やっぱり頭のいい優秀な孫のほうが可愛いのかな。

おばあちゃんはニセモノの翔くんに会えてとっても嬉しそうだから、このまま帰ろう。

玄関の扉を閉める瞬間、ちらりと下駄箱の上に置かれたステンドグラスを見やる。

夕日に照らされキラキラと輝く白鳥。

『翔くん作』となったそれは、もう一切のわくわくを感じさせなかった。

――――キーンコーンカーンコーン

17 時を知らせる鐘が町に鳴り響いた。

通りすがった家からカレーの匂いがしてくる。

何も考えたくなくて、足元にあった小石を蹴って家まで連れ帰ることに集中した。

「あっ……あーあ、落ちた」

10m も進まないうちに小石は途中の用水路に沈んだ。

とたんに、自分がこの世界からいなくなった気分におそわれた。

そしてついさっきまで浮かれていたのが猛烈に恥ずかしくなった。

走ろう。走ったら何も考えられなくなる。走って家まで帰る。

「はぁ……はぁ……ただいま」

「佑真おかえり~、どうしたの息切らして。……何かあった?」

「……さっきおばあちゃんの家寄ってきた」

「うん、それで?」

「おばあちゃん、僕の事翔くんだとずっと勘違いしてた。ねえなんで?僕の事忘れたのかな?」

「……そっか。佑真、ちゃんと伝えていなくてごめんね。おばあちゃんはね、『認知症』なの」

にんちしょう。認知症。道徳の教科書に、認知症になったおばあちゃんと一緒に暮らすことになった、という話が載っていて読んだことがあったから、どんな病気かはなんとなくわかる。

馬鹿みたいだ。何にも教えてもらえない僕はのんきにプレゼントなんか渡しに行って!

「なんで。なんで教えてくれなかったの!」

感情に任せて手に持っていたランドセルをぶんと床に放り投げた。

ばん!思っていたより大きな音を立て床に打ち付けられたランドセルから宿題やプリント、筆記用具が流れ出す。

コロコロと転がる鉛筆が壁に当たって止まったところではっと母を見る。

「……あ、ご、ごめんなさい。だってその……それ知ってたら今日みたいな思いしなかったのにって……」

母はひどく悲しそうな顔をして床を見つめていた。

そして何も言わず散らばったプリントや筆記用具を集めて僕に渡した。

「ごめんね。お母さんね、どうやって佑真に伝えようかなって考えてたの」

「……うん、ごめん。ごめんなさい」

夕飯を食べながら、母は全て話してくれた。

本田さんとの会話の次の週に病院に連れて行ったこと。

料理教室の講師はしばらくお休みにして、その代わりおばあちゃんの家に通っていたということ。

日によって症状が出たり出なかったりで、安定していないこと。

「ずっとお母さんはおばあちゃんの家に通うの?それとも一緒に住むの?」

「お父さんとも相談したんだけれどね。おばあちゃんは、施設で暮らすことになったの」

「……そっか、わかった。そしたら、お見舞いに行かないとね!」

「うん、そうね!おばあちゃん喜ぶよ!」

本当は施設がなんなのかよくわからなかったし、お見舞いに行った所でまた翔くんと間違われるかもしれないし、何もかもが不安だった。

けれどこれ以上母の悲しそうな顔を見ていたくなくて、明るく言ってみた。

あとで、自分の部屋で少し泣いた。

おばあちゃんと一緒にお昼ご飯を作って、おじいちゃんと 3 人で食べて。

なんでもないあの頃の日常が遠い遠い昔のように感じる。

おじいちゃんは亡くなって、おばあちゃんは僕を憶えていないかもしれない。

あの頃の当たり前はもう当たり前じゃない。

それがどうしようもなく悲しかった。

まだ間に合うのなら

「じゃ、おばあちゃんのところ行ってくるから。留守番よろしくね」

「うん、行ってらっしゃい」

もう 1 年。おばあちゃんには会っていない。

施設に入ってすぐの頃は母と一緒に何度か訪れたけれど、おばあちゃんと顔を合わせることはどうしてもできなかった。

個室には入らず施設のメインホールの長椅子に座って母が戻ってくるのを待ったり、駐車場の車の中で待っていたり。自分でも何しに来ていたのかわからない。

「つらかったら、無理してついて来なくてもいいんだよ」

3 ヶ月ぐらいたった頃、母にそう言われてふうーっと力が抜けた感覚を今でも覚えている。

僕は母がそう言ってくれることをずっと待っていた。

自分からは言い出せない、ひきょう者だから。

また翔くんに間違われたら、今度はどんな顔をすればいいかわからない。

おばあちゃんに合わせて翔くんとして振る舞う自信もない。

会わない時間が長ければ長いほど、おばあちゃんの記憶の中の僕と今の僕の姿がどんどん離れていくのはわかっている。

それでも、自分が傷つきたくないばかりに行動することをやめてしまった。

「今日昔のアルバム持って行ったらね、おばあちゃん嬉しそうに佑真が保育園の頃の写真ずっと眺めてたの」

「そう……」

料理教室で好評だったというビーフストロガノフを綺麗に盛り付けながら、母はそう報告してきた。

「ゆうちゃん、ゆうちゃん、可愛いね~って、おばあちゃん言ってたよ」

「うん……」

佑真のことを忘れたわけじゃないんだよ。母がそう伝えたいのはわかるけれど、だからといってじゃあ会いに行こうかな、なんてどうしても思うことができなかった。

罪悪感の針がちくりちくりと胸に刺さって息苦しい日々だった。

◇

小学 6 年生の夏休みの終わりごろ。

後回しにしていた読書感想文にやっととりかかり、いかに原稿用紙のマスを多く埋めるかに悩んでいたころ。

おばあちゃんが入院した。

施設の廊下で転んでお医者さんに診てもらったら、肺炎と診断された、と母は慌てた様子で説明しながら病院に向かった。

あとからちゃんと聞いたら、転んだことについては軽い打ち身で済んだけれど、念のため他も診てもらったら軽い肺炎を起こしかけているのが見つかった、ということらしい。

胃に入るはずの食べ物などが、気道に入ってしまう事で起こる肺炎。

そう聞いたときには正直、すぐに退院して施設に戻れるだろうとなぜか楽観的に考えていた。

夏休みが明けて数日たった日、学校から帰ってきた僕を母はリビングの椅子に座らせた。

口元を手で覆いながらぼそぼそと喋り出す。

「あのね、佑真……おばあちゃんが……」

「えっ、何。おばあちゃんがどうしたの」

「昼間にね、病院から危ない状態だって電話があって。すぐに病院に行ったんだけれど、とりあえず今日は落ち着いたから大丈夫だろうって話になって。でもまたいつ危篤になるかわからないからそのつもりでってお医者さんに言われてね……」

「え……」

おじいちゃんが亡くなって、おばあちゃんが施設に入って。

その事実をやっと当たり前に受け止められるようになった今が、また崩れていく。

おじいちゃんのお葬式の時の記憶がぶわっと蘇ってきて、ありもしない線香の匂いがした気がした。

いや、まだだ、まだ、間に合う。

もう翔くんと間違われたって何だっていい。今会わないと一生後悔する。

急にふつふつと沸き上がった感情は、おばあちゃんに会いたい、それだけだった。

こんな事にならないと決心することができなかった事実に嫌気がさしたけれど、もう自分を責め続けるのはやめよう。

そう思ったら、ふとアイディアが浮かんできた。

「ねえ、お母さん。おばあちゃんにプレゼントを贈りたいんだけど、どうかな?」

母は伏せていた顔を上げて不思議そうな目で僕を見た。

「プレゼント……?」

「うん。おばあちゃんにプレゼント。ほらもうすぐ敬老の日だし!」

「敬老の日……そうだね。ふふ、いいんじゃない。なに贈るの?」

「それはこれから考える!」

母は指で涙を拭いながらあははと笑った。

その日の夜、もうすぐ中学生だからと買ってもらったばかりのスマホで「おばあちゃん プレゼント」と検索してみた。

お花、湯のみ、ひざ掛け、和菓子……。

そのあたりが定番商品のようだけど、今のおばあちゃんが喜んでくれるようなしっくりと来るものはなかなかない。

そうだ、敬老の日が近いんだ。

自分で言った言葉を思い出し、今度は「敬老の日 プレゼント」で探してみる。

「うーん、あんまり変わらないな~……」

ピンとこない商品たちを指でスクロールしている時、商品紹介の最後にあった文字が目に留まった。

『何を贈るかも大事ですが、誰からのプレゼントなのか、も大切なポイントです』

「誰から……」

慌てて「敬老の日 プレゼント」の検索画面に戻り「プレゼント」の文字を消して「孫から」に変えて検索してみる。

「……ん?孫の手?」

フォトフレーム、時計、似顔絵などの画像と並んで表示された孫の手。

同じような商品が並ぶ中で、それは明確な違いをもって僕の目に飛び込んできた。

「孫の名前を孫の手に彫刻……」

佑真の手。そう彫られた孫の手を想像して思わずにやっとした。

昔、肩をもんであげたときの「ゆうちゃんのおてては気持ちいいなあ」と言うおばあちゃんの声を思い出す。

「お母さん!これ!見て見て!」

「名前が入れられるメッセージ孫の手……?へ~珍しい!面白いね!いいんじゃない!」

「でしょ、でしょ、いいでしょこれ!」

「うん、いいの見つけたね。お母さん注文しておくね!」

我ながら良いものを見つけたな、と思いながら、僕のスマホで孫の手を注文する母の後ろでそわそわと動きまわる。

「注文できた?どう?」

「はいはい、ちょっと待ってねー……よし!注文完了!」

「やった!ありがとう!」

「どういたしまして。そのうち注文確認メール届くと思うから、確認しておいてね」

「うん!わかった!」

良いものを見つけたという達成感と、プレゼントを渡すわくわくと、今までずっと会えなかった後悔と、間に合うかどうかという焦り。

色々な感情をぐるぐると頭の中で巡らせながら、その日は眠りについた。

翌朝。起きて階段を降りると、母は慌ただしく出かける準備をしていた。

「おはよう……どこか行くの?」

「あ、佑真おはよう!うん、おばあちゃんの所。昨日の今日だから念のため様子見に行ってくるだけだから。佑真はとりあえず学校行きなさい、明日一緒に行こうね」

「うん……」

「大丈夫。おばあちゃん絶対佑真が来るまで待ってくれるよ」

とりえず学校には行ったものの、授業の内容はあまり頭に入ってこなかった。

幸いなのは 5 時間目までしか授業がないことだ。15 時半には帰れる。

どよんとした曇り空の帰り道をぼーっと歩きながら、大事なことを思い出した。

「あ、プレゼント……」

孫の手は、いつ届くのだろうか。

今日は金曜日。お店はきっと土日はお休みだろう。

考えたくないけれど、来週になったら、間に合わないかもしれない。

ぽつ、ぽつ、と地面を濡らしはじめた雨粒が、急げ急げと僕を急かしているような気がした。

慌てて家に帰ったが、母はまだいなかった。

病院の帰りに買い物をして帰るといういつもの流れなら、帰ってくるまでまだ 1 時間はかかりそうだ。

「どうしよう……と、とりあえずスマホ……」

注文確認メール届くと思うから、という母の言葉を思い出しメールを開く。

メールに書いてある出荷日の日付は来週の月曜日。

「届くの来週だ……」

お店にお願いしたら発送を早めてもらえるだろうか。

でも家族や友達以外に電話なんてしたことがないし、どうやって話せば伝わるかわらない。

母に電話をかけてもらおうか。

でも母が帰ってくるのを待っている間に電話の受付時間が終わってしまうかもしれない。

……いや、考えてもしょうがない!勢いに任せてメールに書いてあった電話番号をタップした。

鳴りはじめたコール音に心臓がどきっと大きく脈打つ。2 回もコールしないうちに電話は繋がった。

「お電話ありがとうございます。名入れギフト専門店きざむ、担当の田中でございます」

「あ、えっと、あの、すみません、昨日の夜 8 時ぐらいに孫の手を注文した林です。えっと、ちょっと事情がありまして、今日商品を発送してもらえたりとか、で、できますか……」

田中、と名乗った電話口の女の人は、焦って早口になる僕の言葉を静かに聞いてくれた。

「かしこまりました、ご注文状況を確認いたしますのでご注文者様のお名前をフルネームでよろしいでしょうか?」

「は、はい。注文したのは林直美です。僕のおか……いえ母です。えっと、その事情なんですが、僕のおばあ……祖母が危ない状態で、月曜日発送だと間に合わないかもしれなくて、その……」

こんなこと話されても迷惑だろうか。

お店の人に言うようなことじゃないかもしれない。

何言ってるんだろうって、変に思われたかもしれない。

勢いに任せて電話したけれど、やっぱりやめておけばよかった。

そう思ったら口がまわらなくなって言葉が途切れた。

「さようでございますか……かしこまりました。ご注文お調べいたします、少々お待ちください」

心配をよそに、優しい口調で答えてくれた声にほっとする。

保留音の間、深呼吸して待った。

「大変お待たせいたしました。昨日午後 8 時 12 分にメッセージ孫の手をご注文いただきました埼玉県にお住いの林直美様ですね。確認がとれました。商品が本日発送可能かどうかについては確認し折り返しお電話させていただきます。今回はお急ぎのご事情がございますので、精一杯対応させていただきたく存じます。今しばらくお待ちください」

力強く答えてくれたその声に、心底安心して思わず涙目になる。

よかった、電話して、よかった。

「あ、ありがとうございます!よろしくお願いします!」

その後電話があって、特別に今日発送、明日着で準備を進めてもらえることになった。

夕方帰ってきた母に早速電話の事を伝えて、2 人で喜んだ。

明日は病院に行ける。どうか、どうか間に合って。そればかり祈った夜だった。

「佑真!荷物届いたよ!」

「よかった……」

幸いにも翌日の午前中にプレゼントは届いた。

早速開封して商品を確認する。

彫刻された「佑真の手」という文字を実際に目にすると、少し気恥ずかしい。

「すごいキレイに彫ってあるのねー」

「うん、すっごいキレイ。なんか自分の名前が彫ってあるのって、特別な感じがする」

「世界に一つだけだもんね。よし、じゃあ病院行こっか」

「うん!」

同封されていたラッピングバッグで丁寧に包んだ孫の手を、僕はそっと抱きしめた。

忘れても憶えていて

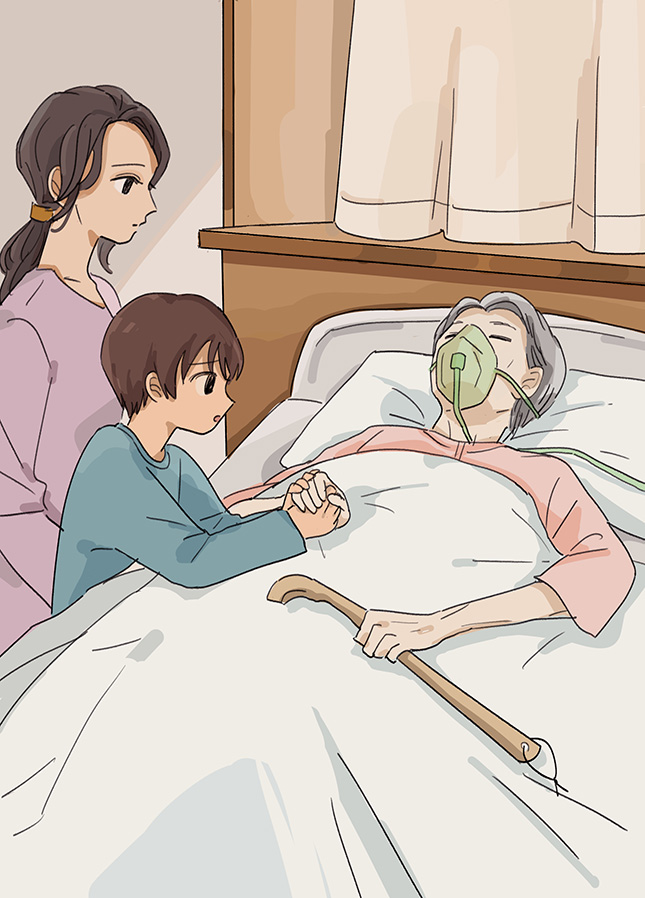

久しぶりに見たおばあちゃんは、何本かの管に繋がれていた。

骨と皮ばかりになった細くて白い腕に刺さる点滴。白髪が増えた髪。

酸素マスクを付けたまま眠っているようだけど、苦しいのか眉間に深くしわを寄せている。

なんでもっと早く来なかったんだろう。

何度も何度も繰り返した後悔は、この瞬間に最も強く僕の心臓を締め付けた。

母と僕は静かにベッド横の丸椅子に腰を下ろす。

「お母さん、佑真が来てくれたよ」

耳元で母が声をかける。

一瞬眉間のしわがより深くなったあと、目元の力が抜けてゆっくりと瞼が開いた。

「おばあちゃん、僕だよ!佑真だよ!」

「……う、ん」

おばあちゃんは少しだけ頭を動かして頷いた。

目は母のほうを向いている。

僕の事を認識しているのかはわからない。

「ずっと会いに来れなくてごめんね。これね、おばあちゃんにプレゼント!」

目の前でラッピングをといて、中から孫の手を取り出す。

『佑真の手』

そう彫られた柄の部分をおばあちゃんの方に向けて文字を指さす。

「ほら、ゆ、う、ま、の手だって、面白いでしょ」

うつろな目がゆっくりと文字を追った。

そして次にその目ははっきりと僕をとらえる。

酸素マスクの中でもごもごと口が動いた。

「……ゆ、ちゃん、ゆう、ちゃん、ゆうちゃん」

「……うん、そうだよ。佑真だよ。ずっと会いに来れなくてごめんね……」

骨の浮いた細い手が日焼けした僕の手に重なる。

その手をぎゅっと両手で握りしめると、思ったよりも力強く握り返された。

この力強さを僕は知っている。

一緒に買い物に行くとき、おじいちゃんのお見舞いに行くとき。

手を繋いで歩く道すがら、じっとしていられず車道に飛び出しそうな僕の手を、離すもんかとしっかりと握る強さだ。

どんな時も、その手は僕をしっかりとつかんで、あらゆるものから守ってくれてた。

「ゆうちゃん、ゆうちゃん、ありがとう。ありがとう。ゆうちゃん、ゆうちゃん」

小さな声で存在を確かめるように僕の名前を何度も呼び、何度もぎゅっぎゅっと手をにぎる。

手から伝わるぬくもりに、ああ、まだおばあちゃんは生きている、なんて当たり前のことを思う。

あと何時間後か何日後かわからないけれど、この手から力が抜けて、ぬくもりが消えてしまうという事実に胸が締め付けられる。

僕は悲しみと共にこの一瞬への愛おしさを丁寧に握りしめた。

◇

「行ってきまーす」

「はーい行ってらっしゃ……あ、今日部活だよね?タオル持った?」

「あ、やべ、テーブルに置きっぱなしだ」

いつもの慌ただしい朝。

あと何か忘れていないだろうかとリビングをきょろきょろと見回すと、棚の上の写真立ての中でほほ笑むおばあちゃんと目が合う。

ゆうちゃん、気を付けてね。右見て、左見て。

ふと、昔よく言われた言葉が聞こえた気がした。

もう中学生になったというのにまだ子ども扱いだなーとなんだかおかしくなる。

「今度こそ、行ってきまーす」

「はーい、行ってらっしゃい!」

中学校までの歩いて 20 分ほどの道のりでは、毎朝決まってすれ違う人、よく見かける人達がいる。

得意げに自転車で僕を追い越していく部活の先輩、いつも寝坊しているのかバス停へと全速力で走るサラリーマン、列をなして集団登校する小学生たち。

そして、目の前を手を繋いで歩く男の子とそのおばあちゃん。

毎朝ではないけれどたまに見かける 2 人組だ。

しっかりと繋がれた手は、楽しそうにぶんぶんと揺れている。

信号が赤になる。

退屈そうに体をくねらせる男の子と目が合う。にっとぎこちなく笑いかけてみた。

男の子は 2,3 秒不思議そうな目でじっと僕を見つめると、興味を失ったように目線をおばあちゃんに戻した。

行き場を失ったぎこちない笑顔のまま顔を上げると、信号が青に変わる。

右見て、左見て。

君も、この世界で特別な存在なんだね。

著者:高橋知世

イラスト:坂上知美

朗読:伊藤由紀

校正、校閲:種村拓己、笹川愛奈